Стереоскопическое зрение — это способность воспринимать глубину и трехмерные формы благодаря восприятию визуальных образов из обоих глаз. Каждый глаз видит немного по-разному, и мозг объединяет эти два изображения в одно, что позволяет нам оценивать расстояния до объектов и понимать их объем.

Это явление основано на различии, известном как бинокулярная дисперсия. Чем больше расстояние между глазами, тем больше отличается изображение, которое они получают, что дает мозгу больше информации для анализа глубины.

Стереоскопическое зрение имеет важное значение в повседневной жизни; оно позволяет нам успешно ориентироваться в пространстве, например, при вождении автомобиля или занятиях спортом. Также это основано на стереоскопических принципах использование в различных технологиях, таких как 3D-кинематограф, виртуальная реальность и даже современная промышленная робототехника, где требуется точная оценка расстояний и объемов.

Важно отметить, что не у всех людей стереоскопическое зрение развито в равной степени. Некоторые факторы, такие как возраст, заболевания глаз или травмы, могут повлиять на восприятие глубины. В таких случаях могут возникать проблемы с восприятием пространства, что приводит к трудностям в повседневной жизни.

Нейронные сети, обеспечивающие восприятие глубины

Стереоскопическое зрение — это способность замечать трехмерную форму объектов, а также различать их расстояние и взаимное расположение в пространстве, основываясь на различиях изображений, получаемых на двух сетчатках глаз. В данной работе исследуется структура нейронных сетей, которые отвечают за анализ различий в изображениях (диспаратности) в первичной зрительной коре.

В статье представлены данные, подтверждающие оптимальную организацию зрительной системы для формирования нейронных структур, которые обрабатывают входные данные от обоих глаз. Для объектов, видимых с двух глаз, была построена карта размещения монокулярных проекций в первичной зрительной коре, на основании которой впервые образуются бинокулярные нейроны, чувствительные к диспаратности. Исследование карты показывает, что бинокулярные нейроны, сформировавшиеся в результате простой конвергенции монокулярных клеток, способны настраивать восприятие глубины относительно точки фиксации, т.е. кодировать абсолютную диспаратность, что соответствует результатам нейрофизиологических исследований. Приведены экспериментальные свидетельства, указывающие на то, что в первичной зрительной коре не решается задача корреляции двух изображений одного объекта. В то же время, сигналы бинокулярных нейронов этой области используются для управления движениями глаз при вергенции.

Ключевые термины: поле V1, карта пространственных проекций, бинокулярные нейроны, абсолютная диспаратность, движения глаз при вергенции.

Данная работа была выполнена при финансовом содействии Программы научных исследований государственных академий на 2013–2020 годы (ГП-14, раздел 63).

- Муравьева С. В., Вахрамеева О. А., Пронин С. В., Шелепин Ю. Е. Сравнительная оценка монокулярной и бинокулярной остроты зрения в условиях нарушений. Оптический журнал. 2015.

- Wheatstone C. О некоторых замечательных и ранее необозримых явлениях бинокулярного зрения. Philos. Trans.Roy. Soc. London B. 1838.

- Hubel D.H., Wiesel T.N. Мозг и визуальное восприятие. Нью-Йорк: Oxford UP, 2005.

- Howard I.P. Восприятие в глубину. Т. 1: Основные механизмы. Оксфорд: Oxford University Press, 2012.

- Bunt A.H., Minckler D.S., Johanson G.W. Демонстрация двусторонней проекции центральной сетчатки обезьяны с помощью нейрографики с пероксидазой хрена. J. Comp. Neurol. 1977.

- Fendrich R., Wessinger C.M., Gazzaniga M.S. Насо-темпоральный перекрытие на вертикальном меридиане сетчатки: исследования с пациентом после дорсальной пересадки. Neuropsychologia. 1996.

- Fukuda Y., Sawai H., Watanabe M., Wakakuwa K., Morigiwa K. Насо-темпоральное перекрытие пересеченных и непересеченных проекций ганглиозных клеток сетчатки у японской обезьяны (Macaca fuscata). J. Neurosci. 1989.

- Leventhal A.G., Ault S.J., Vitek D.J. Насо-темпоральное деление в сетчатке приматов: нейронные основы защиты макулы и разделения. Science. 1988.

- Marzi C.A., Mancini F., Sperandio I., Savazzi S. Доказательства перекрытия насо-темпоральной сетчатки на срединной линии у здоровых людей: Модель для сохранения фовеи в гемианопсии? Neuropsychologia. 2009.

- Reinhard J., Trauzettel-Klosinski S. Насо-темпоральное перекрытие ганглиозных клеток сетчатки у людей: функциональное исследование. Invest. Ophthalm. Visual Sci. 2003.

- Stone J., Leicester J., Sherman S.M. Нaso-temporal division of monkey’s retina. J. Comp. Neurol. 1973.

- Алексеенко С. В., Топорова С. Н., Макаров Ф. Н. Нейронные связи, обеспечивающие сочетание полуполей зрения. Сенсорные системы. 2002.

- Shatz C.J., Stryker M.P. Окулярная доминантность в слое IV зрительной коры кота и влияние монокулярного лишения. J. Physiol. 1978.

- Hubel D.H., Wiesel T.N. Рецептивные поля, бинокулярное взаимодействие и функциональная архитектура в зрительной коре кота. J. Physiol. 1962.

- Lepore F., Guillemot J.P. Свойства визуальных рецептивных полей клеток, иннервируемых через мозолистое тело у кота. Exp. Brain Res. 1982.

- Lepore F., Samson A., Paradis M-C., Ptito M., Guillemot J-P. Бинокулярное взаимодействие и кодирование диспаратности на границе полей 17–18: вклад мозолистого тела. Exp. Brain Res. 1992.

- Martin K.A., Whitteridge D. Форма, функция и внутрикорковые проекции шиповатых нейронов в зрительной коре. J. Physiol. 1984.

- Gilbert C.D., Wiesel T.N. Колонная специфика внутренних горизонтальных и кортикально-кортикальных соединений в зрительной коре кота. J. Neurosci. 1989.

- Amir Y., Harel M., Malach R. Иерархия коры отражена в организации внутренних связей в зрительной коре макаки. J. Comp. Neurol. 1993.

- Yoshioka T., Blasdel G.G., Levitt J.B., Lund J.S. Связь между паттернами внутренней латеральной связи, окулорной доминантностью и регионами, реактивными к цитохрому оксидазе в зрительной коре макак. Cereb. Cortex. 1996.

- Шкорбатова П. Ю., Топорова С. Н., Макаров Ф. Н., Алексеенко С. В. Внутрикорковые связи глазодоминантных колонок полей 17 и 18 при экспериментальном косоглазии у кошки. Сенсорные системы. 2006.

- Innocenti G.M. Общая организация мозолистых связей в коре головного мозга. Cerebral Cortex. 1986.

- Barlow H.B., Blakemore C., Pettigrew J.D. Нейронные механизмы бинокулярной глубинной дискрации. J. Physiol. 1967.

- Von der Heydt R., von der Adorjani Cs., Hanny P., Baumgartner G. Чувствительность к диспаратности и несоответствие рецептивного поля единиц в зрительной коре кота. Exp. Brain Res. 1978.

- Nikara T., Bishop P.O., Pettigrew J.D. Анализ корреспонденции сетчатки через изучение рецептивных полей бинокулярных единиц в зрительной коре кота. Exp. Brain Res. 1968.

- Bishop P.O., Henry G.H. Пространственное зрение. Annu. Rev. Psychol. 1971.

- Freeman R.D., Ohzawa I. О нейрофизиологической организации бинокулярного зрения. Vision Res. 1990.

- DeAngelis G.C., Ohzawa I., Freeman R.D. Глубина кодируется в зрительной коре специализированной структурой рецептивного поля. Nature. 1991.

- Poggio G.F. Механизмы стереопсии в зрительной коре обезьян. Cereb. Cortex. 1995.

- Anzai A., Ohzawa I., Freeman R.D. Нейронные механизмы обработки бинокулярной информации. II. Сложные клетки. J. Neurophysiol. 1999.

- Prince S.J., Cumming B.G., Parker A.J. Диапазон и механизм кодирования горизонтальной диспаратности в макдонской VI. J. Neurophysiol. 2002.

- Cumming B.G., Parker A.J. Бинокулярные нейроны в VI бодрствующих обезьян специфичны для абсолютной, а не относительной, диспаратности. J. Neurosci. 1999.

- Roe A.R., Parker A.J., Born R.T., DeAngelis G.C. Каналы диспаратности на раннем этапе восприятия. J. Neurosci. 2007.

- Erkelens C.J., Collewijn H. Движения глаз и стереопсия при дихопическом просмотре движущихся стереограмм. Vision Res. 1985.

- Masson G.S., Busettini C., Miles F.A. Движения глаз при вергенции в ответ на бинокулярную диспаратность при отсутствии восприятия глубины. Nature. 1997.

- Cumming B.G., Parker A.J. Ответы нейронов первичной визуальной коры на бинокулярную диспаратность без восприятия глубины. Nature. 1997.

- Cumming B.G., Parker A.J. Локальная диспаратность, а не воспринимаемая глубина, сигнализируется бинокулярными нейронами в кортикальной области VI макак. J. Neurosci. 2000.

- Miles F.A. Нейронная обработка трехмерной визуальной информации: данные из движений глаз. Eur. J. Neurosci. 1998.

- Busettini C., FitzGibbon E.J., Miles F.A. Быстрая диспаратность вергенции у людей. J. Neurophysiol. 2001.

- Erkelens C.J. Организация сигналов, участвующих в бинокулярном восприятии и контроле вергенции. Vision Res. 2001.

- Janssen P., Vogels R., Orban G.A. Неуроны нижней теменной области макаки выбирают стереоизолированные трижды измеренные объекты. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1999.

- Janssen P., Vogels R., Liu Y., Orban G.A. По крайней мере на уровне нижней теменной коры проблема стереокорреспонденции решается. Neuron. 2003.

- Tanabe S., Umeda K., Fujita I. Отказ от ложных соответствий при бинокулярной корреспонденции в зрительной коре V4 макаки. J. Neurosci. 2004.

- Orban G.A., Janssen P., Vogels R. Извлечение трехмерной структуры из диспаратности. Trends Neurosci. 2006.

- Poggio G.F., Fischer B. Бинокулярное взаимодействие и чувствительность к глубине в стриарной и предстериарной коре у действующей обезьяны. J. Neurophysiol. 1977.

- Mays L.E. Нейронный контроль вергенции глаз: нейроны конвергенции и дивергенции в среднем мозге. J. Neurophysiol. 1984.

Стереоскопическое зрение и методы его исследования

Стереоскопическое зрение является наиболее надежным и чувствительным индикатором способности к анализу пространственных взаимосвязей. Как полагает Е. М. Белостоцкий (1959), способность зрительного анализатора адекватно воспринимать третье пространственное измерение, то есть глубину, представляет собой один из аспектов сложного процесса бинокулярного восприятия пространства.

Благодаря способности соединять изображения, которые попадают на аналогичные или слегка различающиеся участки сетчаток обоих глаз (в пределах зоны Панума), человек получает возможность уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и воспринимать его в трехмерном формате.

Поскольку глаза расположены во фронтальной плоскости и на некотором расстоянии друг от друга, на сетчатках обоих глаз формируются несколько смещённые изображения фиксируемого объекта.

Это смещение, также известное как поперечная диспаратность, является необходимым условием для стереоскопического (глубинного) восприятия объектов внешнего мира и ключевым фактором, влияющим на восприятие глубины. При этом стоит отметить, что стереоскопическое зрение можно воспроизводить только в искусственных условиях с использованием стереоскопических устройств.

Минимальное различие в воспринимаемой удаленности двух объектов от друг друга называется остротой, или границей глубинного зрения. Данное определение остроты или границы глубинного зрения позволяет оценить способность к восприятию глубины и провести количественное измерение этого восприятия в угловых диспарациях.

Для стереовосприятия значимы вторичные факторы, воздействующие и при монолатеральном зрении: распределение светотеней, относительные размеры предметов, линейная перспектива и другие элементы, которые помогают оценить третий пространственный размер.

В клинической практике применяются специализированные методы для исследования стереоскопического зрения. Некоторые из методов основываются на использовании реальной глубинной разности с различными позициями тестируемых объектов в глубину, например, глубинно-глазомерный аппарат Литинского (1940) и устройства с тремя палочками разных конструкций. Другие методы создают искусственную поперечную диспарацию за счет смещения изображений слева и справа при представлении парных картинок.

Frubise и Jeansch обнаружили, что по мере увеличения расстояния наблюдения поперечная диспарция воспринимается лучше. Они установили, что у одного и того же испытуемого порог глубины составляет 3,2″, а при наблюдении на расстоянии 6 метров — 5,5″.

Исследование стереозрения также проводилось с детьми в возрасте от 3 до 6 лет; порог стереозрения составил 92″ на расстоянии 3 метра и 29,6″ на 6 метрах, что свидетельствует о том, что острота стереозрения на дальних дистанциях выше, чем на близких.

С. А. Колосова проанализировала остроту глубинного зрения у отобранных космонавтов и отметила, что средние пороги глубинного зрения при освещении фона 700 лк на разных расстояниях значительно различаются.

Следовательно, острота стереозрения варьируется в зависимости от используемых тестов, расстояния до них, освещения, возраста участников и многих других факторов.

Компьютерная программа «Стереопсис» обеспечивает высокую точность измерения стереоскопического зрения до 1″. При этом пороги стереоскопического зрения можно измерять в широком диапазоне пространственных частот.

Стереоскопическое зрение

Стереоскопическое зрение можно охарактеризовать как способность воспринимать объемные объекты. Это свойство, данное человеку природой, позволяет ему видеть глубину пространства, хотя на сетчатке формируется только плоское изображение. Таким образом, человек способен воспринимать окружающий мир в трехмерном формате, с его многогранностью.

Стереоскопическое (бинокулярное) зрение — это функциональная характеристика зрительной системы, позволяющая видеть предметы, их формы и размеры, в том числе находящиеся на различных уровнях. Эта способность имеется у каждого человека и выделяет его среди множества других организмов, использующих для восприятия окружающей действительности один глаз — монокулярное (как у птиц и рыб). При стереоскопическом зрении мы не только различаем объекты, но и устанавливаем расстояние до них, а также примерно определяем их габариты.

Оценка глубины пространства осуществляется за счет нескольких механизмов. Например, сравнивая угловые размеры, глаза могут различить, какой объект расположен дальше, а какой ближе. Также расстояние определяется через признак, получивший название «параллакс». Примером паралакса может служить ситуация, когда, находясь в движущемся поезде, нам кажется, что объекты, находящиеся рядом, перемещаются быстрее, чем те, что находятся далеко.

Иными словами, стереоскопическое зрение служит ориентиром в пространстве. Без него трудно чувствовать себя в безопасности, выполнять многие рабочие задачи или заниматься спортом. Бинокулярное зрение формируется у ребенка начиная с двухлетнего возраста, когда он начинает воспринимать мир в трехмерной проекции.

Механизм работы бинокулярного зрения

Этот процесс похож на действия высокотехнологичного компьютера:

- Захват изображения: Каждый глаз видит объект под своим небольшим углом.

- Передача сигнала: Сетчатка каждого глаза (аналог «фотопленки») преобразует свет в нервные импульсы, которые через зрительные нервы направляются в мозг.

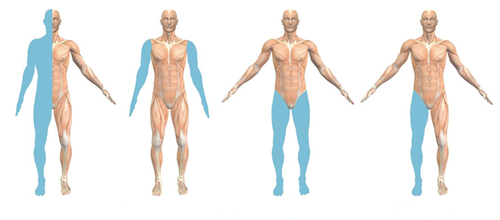

- Кроссинг информации: В области, именуемой хиазмой, волокна зрительных нервов частично пересекаются. Правая часть изображения от каждого глаза идет в правую половину мозга, а левая — в левую.

- Фузия (слияние): В специализированных зрительных центрах коры головного мозга (в затылочных долях) происходит самый важный процесс: мозг объединяет две полученные «половинки» изображения в единый трехмерный образ. Этот процесс известен как фузия.

Ключевой момент: Для четкого слияния оба глаза должны:

- Ориентироваться на объект с согласованным движением.

- Иметь схожую остроту зрения (или близкую к ней).

- Находиться в правильном положении (без косоглазия).

Нарушения стереоскопического восприятия

Для успешного формирования бинокулярного зрения необходимы следующие условия:

- Слаженная работа всех глазных мышц и движения глазных яблок;

- Отсутствие косоглазия, проблем с хрусталиком, роговицей, сетчаткой;

- Сходная острота зрения обоих глаз (от 0.4);

- Нормальное функционирование центральной нервной системы;

- Правильная работа зрительных центров головного мозга.

Очевидно, что при отсутствии одного глаза бинокулярное зрение не может полностью развиться.

Нарушения бинокулярности могут быть вызваны заболеваниями глаз, патологиями головного мозга, дефектами глазных мышц, изменениями в строении черепа, отравлениями, опухолями органов зрения и другими факторами, которые может выявить только специалист в ходе диагностических процедур.

Проверка бинокулярного зрения проводится впервые в три года. Для этого используют такие устройства, как авторефрактометр, офтальмоскоп, монобиноскоп, щелевая лампа. Исследование стереоскопического зрения позволяет своевременно выявлять у ребенка различные глазные патологии, например, косоглазие, и предотвращать ухудшение зрительных функций.