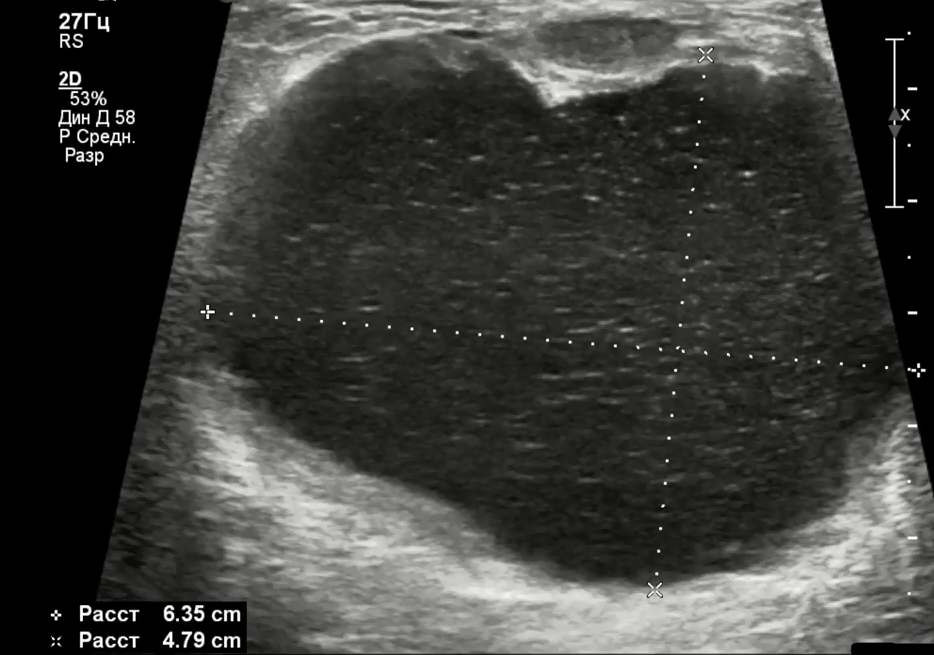

На ультразвуковом исследовании рак молочной железы может проявляться в виде образования, имеющего четкие или нечеткие контуры, а также зону с высоким или низким уровнем эхогенности. Часто можно наблюдать включения, которые свидетельствуют о наличии жидкостных, некротических или кальцинированных образований.

Важно отметить, что рак может выглядеть как солидное образование, так и в виде множественных мелких уплотнений, поэтому интерпретация УЗИ требований высокой квалификации специалиста, который должен учитывать все возможные характеристики обнаруженных изменений.

Ультразвуковое обследование при раке молочной железы (часть 2)

Коллоидный рак молочной железы — это редкая и медленно развивающаяся опухоль, которая отличается тем, что ее клетки образуют слизистый секрет. Этот тип рака, считающийся атипичным слизистым, относится к протоковым образованиям и имеет неопределенный прогноз. Обычно его выявляют у людей в возрасте 50–60 лет, и он, как правило, имеет благоприятный исход.

На ультразвуковом исследовании молочной железы опухоли зачастую имеют округлую или овальную форму, а границы варьируются от четких до размытых. В некоторых случаях могут обнаруживаться кальцификаты, но вторичных изменений, как правило, не наблюдается. Геморрагические проявления внутри опухоли также не являются типичными.

Полостной или внутриполостной рак представляет собой редкое злокачественное образование молочной железы. Гистологически это папиллярный рак, возникающий из стенки кисты. На УЗИ такой рак может проявляться как сложная киста с утолщенными стенками или с солидными элементами, проникающими в пространство кисты.

Во втором варианте полостного рака показано изображение кисты с деформированной стенкой, что образуется вследствие инфильтрации вокруг растущей опухоли. В обоих случаях кисты могут содержать эхогенное наполнение. Для получения значимых результатов цитологической диагностики необходимо проводить аспирацию из области, содержащей солидные компоненты, так как количество атипичных клеток в жидкой части может быть незначительным. Полостная форма, как и солидный папиллярный карцинома, в большинстве случаев выявляется у пожилых женщин.

Рак чаще всего характеризуется наличием гипоэхогенных образований, однако результаты УЗИ могут ограничиваться привычными неоднородными изменениями структуры без очевидных образований. На эхографии такие опухоли тяжело дифференцировать от их доброкачественных аналогов.

Инфильтративный протоковый рак на ультразвуковом исследовании

Инфильтративный протоковый рак, распространяясь внутри протоков, может не всегда быть выявлен во время хирургического вмешательства и впоследствии стать причиной локальных рецидивов. В таком случае крайне важно, чтобы граница хирургического вмешательства располагалась за пределами опухолевой инфильтрации. Однако основным критерием для определения инфильтрации протоков является морфологическое заключение.

Протоковый рак зачастую имеет звездообразную и дольчатую структуру с неровными краями. При ультразвуковом исследовании диффузно растущий рак может не отображаться, поскольку раковые клетки проникают в паренхиму или жировую ткань без формирования основного образования. Эти опухоли становятся заметными, когда возникают сопутствующие фиброзные изменения, приводящие к уплотнению. В узловых формах фиброз более выражен в центре. Цветовое допплеровское картирование может помочь в различении сосудов и протоков, так как обе структуры выглядят как трубчатые гипоэхогенные элементы.

Микрокальцинаты часто обнаруживают при раке молочной железы, встречающемся в 42% случаев, и являются хорошо видимыми на рентгеновской маммографии. Этот метод обладает высокой предсказательной возможностью для определения распространенности внутрипротоковых опухолей. Рентгеновская дуктография считается ведущим методом диагностики внутрипротокового рака молочной железы благодаря выявлению микрокальцинатов, которые могут указывать на злокачественные процессы. Косвенные признаки непальпируемого рака Включают микрокальцинаты, которые лучше регистрируются при маммографии.

Поскольку микрокальцинаты являются одним из характерных признаков злокачественного процесса, их обнаружение играет важную роль. При использовании высокоразрешающего ультразвукового оборудования с правильно настроенными датчиками можно идентифицировать мелкие эхогенные точки внутри образования, сопоставимые с маммографическими изображениями кальцинатов. Как правило, маленькие кальцинаты не создают акустической тени. На УЗИ молочных желез трудно различить микрокальцинаты на фоне эхогенной железистой ткани или тканей с высоким количеством отражающих поверхностей.

На протяжении всей истории рак молочной железы рассматривался как единое заболевание. Однако развитие медицинской науки позволило выделить отдельную категорию гормонозависимых опухолей, основываясь на экспрессии рецепторов стероидных гормонов: эстрогенов (ER) и прогестерона (PgR), наличие которых может указывать на относительно хороший прогноз и потенциальную чувствительность опухоли к эндокринной терапии.

Далее была установлена важность определения экспрессии онкогена человеческого эпидермального фактора роста (HER2), повышенная экспрессия которого ассоциируется с неблагоприятным прогнозом и увеличивает риск рецидива заболевания.

Многие исследователи подчеркивают значимость мониторинга маркеров клеточной пролиферации, среди которых ключевое место занимает антиген Ki-67, который выражается на всех стадиях клеточной митозы и является независимым прогнозом рецидивов, а также общей и безрецидивной выживаемости.

Основными клеточными источниками РМЖ являются три клеточные линии: клетки люминальной (внутренней) выстилки млечных протоков, миоэпителиальные клетки протоков и альвеолярные клетки, ответственные за синтез молочных белков.

На основе вышеуказанных факторов, таких как выработка рецепторов эстрогена, прогестерона, белка HER2 и скорость деления клеток, сейчас выделяют следующие подтипы РМЖ: люминальный A, люминальный B, HER2-положительный и тройной негативный.

Люминальный подтип A включает в себя опухоли, которые вырабатывают рецепторы эстрогена и/или прогестерона, развиваются из внутренних слоев протоков и долек молочной железы, не вырабатывают HER2 и имеют индекс Ki-67 менее 20%.

Люминальный подтип B включает опухоли, вырабатывающие рецепторы эстрогена и/или прогестерона и развивающиеся из внутренних слоев протоков и долек молочной железы; такие опухоли могут быть как HER2 отрицательными, так и положительными, и имеют индекс Ki-67 более 20%.

HER2-положительные опухоли характеризуются отсутствием рецепторов эстрогена и прогестерона, но с высокой выработкой белка HER2.

Тройной негативный подтип включает опухоли, не вырабатывающие рецепторов эстрогена и прогестерона и не демонстрирующие гиперэкспрессию белка HER2.

Тройной негативный подтип РМЖ отличается высоким пролиферативным индексом, в среднем превышающим 40%, большими размерами опухолей, низкой продолжительностью жизни и более высоким риском возникновения гематогенных метастазов, в частности в легкие и печень. У 10% пациенток с тройным негативным РМЖ обнаруживаются мутации BRCA1, причем 80% из них относятся к этому подтипу.

Изображения, получаемые при УЗИ, рентгеновской маммографии и магнитно-резонансной маммографии, имеют свои особенности в зависимости от различных типов опухолей.

Клиническое наблюдение 1

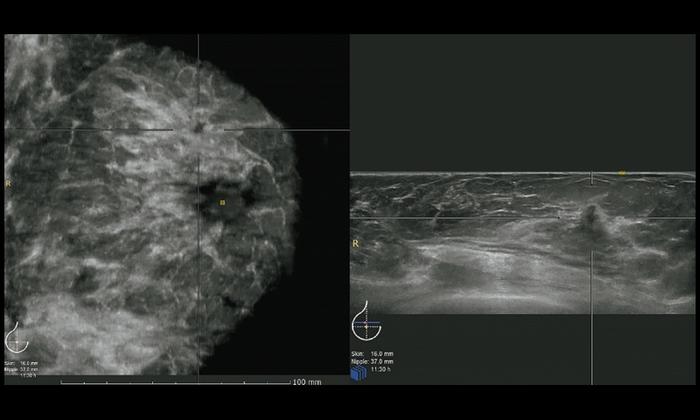

Пациентка по имени М., 39 лет. В ходе УЗИ с автоматическим объемным сканированием (ABVS) была обнаружена опухоль в правой молочной железе на 12.30 условной цифре циферблата, расположенная в 41 мм от соска и на глубине 16 мм. Образование демонстрировало пониженную эхогенность, вертикально ориентированное с нечеткими контурами и размером приблизительно 0,6 см, с акустической тенью и увеличенной эхогенностью окружающих тканей (десмопластическая зона). При коронарной проекции трехмерной реконструкции замечена лучистость контура. Заключение: подозрение на рак правой молочной железы, BI-RADS 4. Пациентка была направлена на маммографию с томосинтезом, в результате которой в верхненаружном квадранте выявлен узел неправильной формы с нечеткими тяжистыми контурами размером 1,0 х 0,8 см. На границе внутренних квадрантов обнаружены еще два образования с тяжистыми контурами до 0,4 см, а медиальнее — еще один аналогичный участок размером 0,6 х 0,3 см. При МР-МГ зафиксирован мультицентричный рост опухоли: участки патологической васкуляризации показывают пик накопления контрастного вещества в первые 2 минуты контрастирования с последующим быстрым выводом контраста. Заключение: рак правой молочной железы I стадии (люминальный A, ER+, PgR+, HER2 негативный, Ki-67 15%). У пациентки было проведено комбинированное лечение, включающее радикальную резекцию, лучевую и гормональную терапию. На момент составления статьи пациентка наблюдается уже в течение 5 лет без признаков прогрессирования.

Цели диагностики

Основная цель диагностики заключается в выявлении информативных качественных и количественных показателей ультразвукового исследования с контрастированием (КУУЗИ) для злокачественных опухолей молочной железы. Анализ этих показателей позволяет выделить группу высокого риска, предположить диагноз РМЖ и провести дальнейшие диагностические мероприятия.

В основе работы лежат результаты применения КУУЗИ у 82 пациенток с злокачественными опухолями молочной железы (средний возраст — 52,3 года); наиболее часто болезнь выявляется в возрастной группе от 51 до 70 лет. Во всех случаях в предоперационном периоде или перед началом неоадъювантной лекарственной терапии проводилась core-биопсия с последующими гистологическими и иммуногистохимическими исследованиями для определения молекулярного типа опухоли.

Диагностика аденоидно-кистозного рака молочной железы. Часть 2

Процесс диагностики аденоидно-кистозной карциномы молочной железы включает: осмотр специалистом-маммологом, неинвазивные методы исследования (УЗИ молочных желез, магнитно-резонансную томографию, маммографию) и биопсию.

В ходе обследования маммолог тщательно оценивает обе молочные железы. При этом могут быть выявлены следующие особенности:

- пальпируемая опухоль;

- подвижное образование;

- наличие болезненности при пальпации (в отличие от других видов рака, боль может отсутствовать);

- образование преимущественно расположено в одной жидкости;

- кожа без изменений;

- сосково-ареолярная зона в норме, выделений не обнаружено;

- лимфатические узлы не увеличены.

Методы неинвазивной диагностики аденоидно-кистозной карциномы молочной железы включают сонографию, маммографию и МРТ.

Радиологическая картина опухоли часто бывает неспецифичной. Существует недостаток информации о маммографических и ультразвуковых признаках данного вида опухолей. Лимфоидный кистозный рак в рентгенологических исследованиях выявляется примерно в 25-30% случаев.

Что касается маммографии, то первоначальные скрининговые маммограммы у потенциальных больных аденоидно-кистозными образованиями молочной железы могут выдавать отрицательный результат, и часто маммография не выявляет опухоли.

На маммографических снимках данный вид опухолей может проявляться следующим образом:

- как асимметричные образования с различной плотностью;

- как нерегулярные структуры;

- кальцификации могут наблюдаться при аденоидно-кистозных опухолях молочной железы, однако маммография фиксирует их крайне редко.

На ультразвуковом исследовании аденоидно-кистозный рак молочной железы обычно представляет собой нерегулярные, гетерогенные или гипоэхогенные образования с незначительной васкуляризацией, анализируемой с помощью цветного доплеровского изображения.

Магнитно-резонансная томография может быть полезным инструментом для диагностики аденоидно-кистозной карциномы груди. Благодаря высокому контрасту мягких тканей и многоплоскостным проекциям рентгенологи получают возможность четко оценить степень распространенности опухоли.

Тем не менее, все рентгенологические данные являются неспецифичными, что приводит к возможным ошибкам в диагностике доброкачественных образований. Также затруднительно установить правильный диагноз карциномы без гистологического подтверждения. Хотя большинство таких опухолей встречаются как единичные, случаи мультифокальной аденоидно-кистозной карциномы груди также имеют место.

В дополнение к стандартным исследованиям молочной железы необходимо провести рентгенографию грудной клетки, ультразвуковое исследование брюшной полости и сцинтиграфию костей для исключения наличия отдаленных метастазов.

Биопсия выполняется для получения образца опухолевой ткани, который направляется на гистологическое и иммуногистохимическое исследование с целью постановки точного диагноза.

Средний размер аденоидно-кистозной карциномы груди составляет 3,0 см (в пределах от 0,7 до 12,0 см). Большинство из них хорошо описано на макроскопическом уровне. Иногда могут наблюдаться розовые, коричневые или серые микрокисты. Аденоидно-кистозная карцинома молочной железы, как правило, является локализованным заболеванием, относящимся к промежуточным стадиям Т1 или Т2.

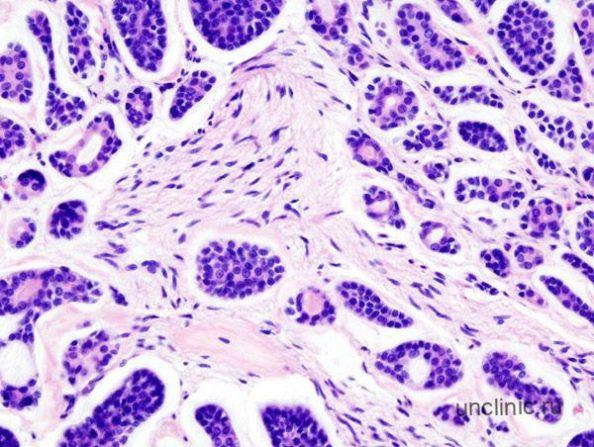

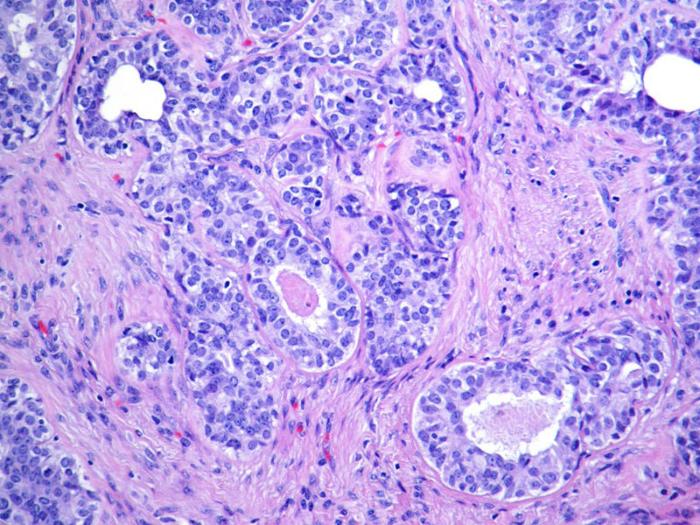

Гистологические характеристики данных опухолей аналогичны таковым у подобных образований в слюнных железах. Разные микроскопические варианты, обнаруженные в аденоидно-кистозной карценоме слюнных желез, могут также проявляться в грудных тканях.

Опухоль состоит из двух типов клеток: люминальных и миоэпителиально-базальных, которые могут располагаться в одном или нескольких архитектурных конфигурациях: трубчато-трабекулярной, крибриформной и солидно-базалоидной.

Есть два типа структур, выстланных этими клетками:

- Люминальные клетки имеют округлые ядра и эозинофильную цитоплазму. Они окружают истинный просвет железы. Реакция с периодической кислотой показывает кислотно-шифф-положительный нейтральный муцин. По иммуногистохимическим характеристикам клетки люминального типа положительны к CK7, CK8/18, антигену эпителиальной мембраны и CD117 (c-Kit).

- Миоэпителиально-базальные клетки обладают центральными овальными ядрами и ограниченной цитоплазмой, формируя псевдолюмин, возникающий в результате инвагинации стромы. Эти клетки имеют иммунореактивность по отношению к базальным цитокератинам (CK5, CK5/6, CK14, CK17), миоэпителиальным маркерам (p63, актин, калпонин, белок S-100), виментина и рецептору эпидермального фактора роста (EGFR).

Гистопатологическое изображение аденоидно-кистозной карциномы, инфильтрирующей нерв (в центре), окраска HE

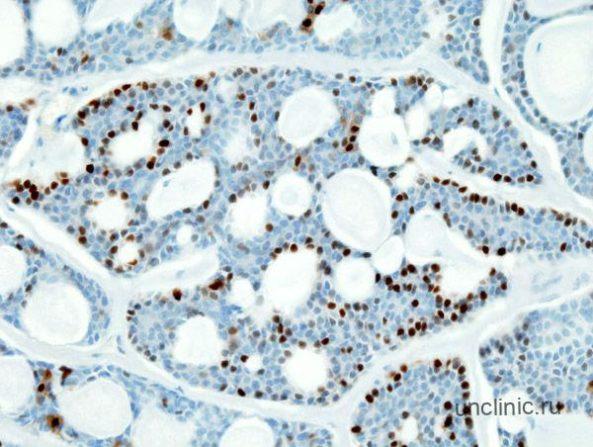

Гистопатологическое изображение аденоидно-кистозной карциномы, иммуноокрашивание на белок S-100

Демонстрация полярности различных типов клеток может быть осуществлена с помощью иммуногистохимии:

- миоэпителиально-базальные клетки обычно показывают экспрессию ламинина, фибронектина и других белков, ассоциированных с базальной мембраной;

- люминальные клетки проявляют белки, связанные с клеточной поляризацией и дифференциацией эпителия.

Сохраненная полярность клеток и расположенная дифференциация объясняют отсутствие метастатической активности, наблюдаемой при данном типе опухоли. В других исследованиях описаны области плоской дифференциации и даже редкие проявления сальной дифференциации в аденоидно-кистозных карциномах груди.

Как люминальные, так и миоэпителиально-базальные клетки в аденоидно-кистозной карциноме груди обычно отрицательны к белкам ER, PR и Her2.

Иммуногистохимический профиль аденоидно-кистозной карциномы груди в целом соответствует профилю тройно-отрицательного рака молочной железы с базальными характеристиками.

Хотя данная выборка является одной из крупнейших по этой патологии за последнее время, случаи были собраны из разных медицинских учреждений и не прошли централизованной проверки диагноза. Поэтому нельзя исключать вероятность того, что некоторые из них на самом деле были инвазивными крибриформными карциномами с положительной реакцией на ER и PR.

Таблица 2. Обзор данных о выражении прогностических маркеров аденоидно-кистозной карциномы молочной железы (%)

| Ситуации | Доля случаев, демонстрирующих улучшение | ||

| ОБЛАДАЕТ | PR | Her2 | |

| 933 | 15 | 13 | |

| 338 | 12 | 2 | |

| 28 | 46 | 36 | |

| 20 | 15 | 10 |

Примечание. ER: рецепторы эстрогена; Her2: рецептор 2 эпидермального роста человека; NA: нет информации; PR: рецептор прогестерона.

Дифференциальная диагностика аденоидно-кистозных карцином на основе гистологического и иммуногистохимического анализа

Существуют отдельные исследования, подразумевающие связь между аденоидно-кистозной карциномой молочной железы и различными доброкачественными образованиями, такими как микрогландулярный аденоз, трубчатый аденоз, аденомиоэпителиома и фиброаденома.

Аденоидно-кистозная карцинома молочной железы

Одна из исследовательских групп, занимающаяся этой формой рака, предположила, что аденоидно-кистозная карцинома молочной железы может возникать на фоне и в тесном взаимодействии с микрогландулярным аденозом. Исходя из этой теории, были описаны морфологические изменения с прогрессирующей динамикой, в которую входят микрогландулярный аденоз, атипичный микрогландулярный аденоз (также обозначаемый как «АКК in situ») и инвазивный АКК.

Другие научные работы также сообщают о морфологических чертах трубчатого аденоза, который может сопровождать АКК в молочной железе. Тем не менее, сравнительный анализ геномной гибридизации (CGH), проведённый на этих двух типах поражений, не предоставил свидетельств молекулярного перехода от трубчатого аденоза к аденокистозной карциноме.

Следует подчеркнуть, что в молочной железе с наличием АКК редко можно обнаружить иные формы карциномы.

АКК молочной железы, показывающая крибриформный или трубчатый рисунок, следует отличать от инвазивной крибриформной или трубчатой карциномы и доброкачественного состояния, называемого коллагенозным сферулезом. Эта дифференциация крайне важна, особенно если патологоанатом получает только небольшие образцы ткани при проведении биопсии.

Формирование протокового эпителия является одним из ключевых отличительных признаков коллагенозного сферулеза и АКК. В случае коллагенозного сферулеза оно проявляется в виде клеточных дольков, создающих прерывистые просветы протоков различного размера. Это явление довольно редко встречается при АКК, и если оно присутствует, то просветы протоков будут значительно меньшими.

Крибиформная карцинома, являющаяся важным аспектом дифференциальной диагностики, также должна быть исключена при определении аденоидно-кистозных карцином молочной железы. Инвазивные крибриформные или трубчатые карциномы характеризуются гиперпролиферацией клеток одного типа (только люминальных), в то время как при АКК наблюдается присутствие двух типов клеток. Также стоит отметить, что крибриформные и трубчатые карциномы, как правило, позитивны на иммуноокрашивание для ER и PR, в то время как АКК не имеют ни одной из этих реакций.

Оба типа рака выявляют решетчатую структуру при гистологическом исследовании. Для постановки окончательного диагноза рекомендуется проводить иммуногистохимическое окрашивание для изучения материалов базальной мембраны или выполнять ультраструктурный анализ. Большинство этих злокачественных образований невозможно точно идентифицировать только на основе замороженных образцов, полученных во время операций, и требует дополнительного иммуногистохимического анализа.

Существуют ограниченные данные об иммунореактивности c-Kit и/или p63 в AKC молочной железы. В крибриформных карциномах они имеют негативные реакции. Таким образом, иммуногистохимически АКК имеют значения: c-Kit (+), кальпонин (-) и гладкомышечный миозин (-), тогда как коллагенозные сферолезные образования характеризуются: c-Kit (-), кальпонин (+) и гладкомышечный миозин (+). Эти различия могут помочь в дифференциации между этими двумя типами поражений.

К числу заболеваний, которые необходимо дифференцировать с солидным (базалоидным) вариантом АКК, относятся:

- мелкоклеточный рак (нейроэндокринная карцинома);

- солидная папиллярная карцинома;

- метапластическая карцинома;

- злокачественная лимфома.

Иммуногистохимические методы вместе с другими современными подходами к диагностике помогают отличить эти опухоли от АКК.

Симптомы рака молочной железы

Комплекс симптомов, которые часто могут проявляться при опухолях молочной железы, включает в себя:

- изменение формы молочной железы;

- ощущение распирания или увеличения груди;

- болезненность и дискомфорт при прикосновении;

- покраснение кожи;

- необычные выделения из сосков;

- боль в области молочной железы вне зависимости от менструального цикла.

При возникновении подобных симптомов обязательно следует проходить ультразвуковое исследование.

Женщинам из группы риска рекомендуется ежегодно проводить УЗИ груди, прежде всего, тем, у кого имеется семейная предрасположенность к раковым заболеваниям. Употребление алкоголя и курение также способствуют развитию рака молочной железы. В некоторых случаях применение контрацептивов может стать триггером для возникновения онкологии молочной железы.

Факторы риска включает в себя ослабленный иммунитет, генетическую предрасположенность и сбои в гормональной системе. Исследователи уже обнаружили ген, связанный с раком молочной железы, а также ген, определяющий предрасположенность к этому заболеванию. Женщина может пройти анализ на наличие мутаций в гене BRCA, который служит маркером рака молочной железы и рака яичников. Наличие мутаций в гене BRCA1 может увеличить вероятность рака молочной железы более чем в 5 раз, а для яичников – в 10-28 раз. При этом средний возраст пациентов с диагнозом значительно снижается и достигает 25-30 лет.

- 16% всех раковых заболеваний у женщин составляют случаи рака молочной железы;

- ежегодный рост составляет 5% от общего числа новых случаев рака молочной железы;

- каждые 15 минут в мире регистрируется случай рака молочной железы, в среднем у пяти женщин;

- практически половина пациенток умирает, поскольку обращается за помощью слишком поздно;

- реже всего рак груди диагностируется у женщин старше 50 лет, хотя онкологи отмечают, что болезнь «молодеет».

Что показывает УЗИ при раке молочной железы?

Сложно дать однозначный ответ на вопрос, может ли УЗИ обнаружить рак молочной железы. Ультразвуковое исследование молочных желез позволяет выявить наличие значительного опухолевого образования. Наличие неоднородной структуры и звездообразных краев может свидетельствовать о потенциальной злокачественности.

Избыточная сосудистая сеть вокруг опухоли также является признаком рака молочной железы на УЗИ. Однако врачи могут не заметить очень мелкие предраковыми клетки и малые метастазы в ходе УЗИ. Для точного определения наличия рака молочной железы и метастазов целесообразно провести либо МРТ молочной железы с контрастом, либо выполнить биопсию.

УЗИ молочных желез в рамках онкоскрининга не требует особой подготовки. Достаточно предварительно записаться на обследование в подходящее для этого время. Оптимальным моментом для проведения УЗИ молочных желез у женщин репродуктивного возраста считается первая половина менструального цикла, то есть примерно в течение 10 дней после начала менструации.