Рефлекс Бецольда-Яриша — это защитный механизм организма, который активируется при инфаркте миокарда. Он представляет собой снижение сердечного выброса и уменьшение частоты сердечных сокращений в ответ на боль и стресс, вызванные повреждением сердечной мышцы.

Данный рефлекс играет важную роль в патофизиологии инфаркта, так как помогает организму адаптироваться к ухудшению кровоснабжения. Однако в то же время, он может способствовать развитию сердечной недостаточности и других осложнений, что требует внимательного мониторинга состояния пациента.

Стенокардия и перенесенные сердечные инфаркты

Симптоматика инфаркта миокарда, который стал одной из главных проблем здоровья в XX веке, знакома каждому медицинскому специалисту. Согласно данным, предоставленным Миддлтоном (Middlton, 1960), количество людей, страдающих от инфаркта, возросло в десять раз в течение последних тридцати лет. В Великобритании это заболевание уносит жизни 80 тысяч человек ежегодно. Понимание этих особенностей болезни необходимо анестезиологам, поскольку они требуют специального подхода к лечению.

Чаще всего инфаркт миокарда или стенокардия встречаются среди мужчин зрелого возраста. У них наблюдаются признаки подавленности и чрезмерная реакция на даже незначительные стрессы, что усугубляет течение болезни. Основная задача врача заключается в том, чтобы обеспечить покой и развеять страхи пациента перед предстоящей операцией.

Хотя эти меры не должны заменять стандартную терапию стенокардии препаратами, расширяющими коронарные артерии, они могут повысить её эффективность. Вопрос выбора спазмолитиков, сердечных и седативных средств для пациентов, которым предстоит операция, становится крайне важным.

При проведении клинических обследований целесообразно использовать препараты с низким уровнем депрессивного воздействия, переходя к более мощным средствам по мере необходимости. Также принимаются во внимание лекарства, способствующие расширению коронарных сосудов, например, мепазин. Ночью рекомендуется назначать снотворные, чтобы улучшить качество сна.

Таким образом, подбор медикаментов зависит от стадии подготовки к операции и состояния пациента, что подразумевает индивидуальный подход со стороны врача.

Рефлекс Бецольда-Яриша

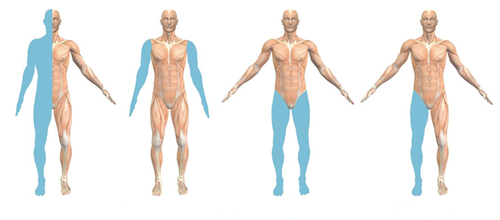

Рефлекс Бецольда-Яриша представляет собой расширение артериол большого круга кровообращения в ответ на стимуляцию механорецепторов и хеморецепторов желудков и предсердий, что способствует разгрузке левого желудочка. Этот рефлекс активируется афферентными и эфферентными волокнами блуждающего нерва.

При остром сердечном дефиците происходит активация симпатоадреналовой системы, что вызывает выброс норадреналина, приводя к тахикардии и увеличению секреции ренина из-за снижения почечного кровотока. Длительное сохранение этих компенсаторных механизмов может усугубить сердечную недостаточность.

Среди механизмов компенсации сердечной деятельности также можно выделить рефлекс Парина, наблюдаемый при перегрузке правого желудочка, и рефлекс Ларина, связанный с падением артериального давления из-за расширения артерий.

Гипертрофия сердца, возникающая как компенсаторная реакция, становится важным механизмом при сердечных заболеваниях и артериальной гипертензии. Она может сохраняться в течение длительного времени без явных симптомов декомпенсации, оставаясь при этом основным средством поддержания сердечной функции.

Гипертрофия миокарда и механизмы декомпенсации

Увеличение внешней нагрузки на сердце, вызванное повышением давления в аорте (гомеометрическая гиперфункция), ведет к значительному росту потребности миокарда в кислороде, превышая нагрузку, вызванную увеличением объема циркулирующей крови (гетерометрическая гиперфункция). Иными словами, для выполнения работы под давлением сердце требует больше энергии, чем при работе с увеличением объема, поэтому при хронической артериальной гипертензии гипертрофия развивается быстрее, чем при увеличении объема циркулирующей крови. Например, при физической активности, высотной гипоксии, различных формах клапанной недостаточности и анемии гиперфункция миокарда поддерживается за счет увеличения минутного объема кровообращения, при этом давление в желудочках и систолическое напряжение миокарда увеличиваются незначительно, что замедляет процесс гипертрофии. В противоположность этому, при гипертонической болезни гиперфункция миокарда связана с повышением напряжения, и в этом случае гипертрофия развивается значительно быстрее.

Гипертрофия миокарда является процессом увеличения массы сердца за счет увеличения размеров кардиомиоцитов. Этот процесс имеет три стадии компенсаторной гипертрофии.

Первая стадия, экстренная, характеризуется увеличением интенсивности работы структур миокарда и фактически представляет собой компенсаторную гиперфункцию еще не гипертрофированного сердца. Увеличение интенсивности функционирования структур приводит к активизации процессов энергообразования, синтеза нуклеиновых кислот и белков. Активизация синтеза белка проходит через наращивание массы энергообразующих структур (митохондрий), а затем — массы функционирующих структур (миофибрилл). В целом увеличение массы миокарда ведет к нормализации интенсивности его функционирования.

Вторая стадия — стадия завершившейся гипертрофии — характеризуется нормальной интенсивностью функционирования миокарда, что соответствует нормальному уровню энергообразования и синтеза необходимых веществ в сердечной мышце. При этом потребление кислорода на единицу массы миокарда остается в пределах нормы, а общее потребление кислорода сердечной мышцей увеличивается пропорционально росту её массы.

Увеличение массы миокарда в условиях хронической сердечной недостаточности происходит благодаря активации синтеза нуклеиновых кислот и белков. Основной механизм этой активации недостаточно изучен, но предполагается, что значительную роль в этом играет усиление трофического влияния симпатоадреналовой системы.

Эта стадия совпадает с длительным периодом компенсированного состояния. Уровни АТФ и гликогена в кардиомиоцитах остаются в норме. Эти условия обеспечивают относительную стабильность гиперфункции, но не предотвращают незаметное развитие нарушений обмена и структуры миокарда. Первоначальными признаками таких нарушений становятся значительное повышение уровня лактата в миокарде и умеренный кардиосклероз.

Третья стадия, характеризующаяся прогрессирующим кардиосклерозом и декомпенсацией, проявляется нарушением синтеза белков и нуклеиновых кислот в миокарде. В результате нарушения синтеза РНК, ДНК и белков в кардиомиоцитах происходит относительное уменьшение массы митохондрий, что ведет к снижению синтеза АТФ на единицу массы ткани, уменьшению насосной функции сердца и прогрессированию хронической сердечной недостаточности. Ситуация усугубляется развитием дистрофических и склеротических процессов, что приводит к появлению признаков декомпенсации и общей сердечной недостаточности, что может завершиться летальным исходом. Таким образом, компенсаторная гиперфункция, гипертрофия и последующая декомпенсация сердца представляют собой последовательные этапы одного и того же процесса.

Механизм декомпенсации гипертрофированного миокарда включает несколько элементов:

- Гипертрофия не затрагивает коронарные сосуды, что приводит к снижению числа капилляров на единицу объема в гипертрофированном миокарде. В результате сердечная мышца становится недостаточно обеспеченной кровью для выполнения своей работы.

- Рост объема гипертрофированного мышечного волокна уменьшает удельную поверхность клеток, что ухудшает условия для поступления питательных веществ и вывода продуктов обмена из кардиомиоцитов.

- В гипертрофированном сердце нарушается соотношение объемов intracell’ular структур. Увеличение массы митохондрий и саркоплазматического ретикулума отстает от роста размеров миофибрилл, что ухудшает энергетическое обеспечение кардиомиоцитов и затрудняет накопление Ca2+ в СПР. Возникает перегрузка Ca2+ кардиомиоцитов, что способствует формированию контрактуры и уменьшению ударного объема. Кроме того, перегрузка Ca2+ повышает вероятность аритмий.

- Проводящая система сердца и волокна вегетативной нервной системы не подвергаются гипертрофии, что также способствует развитию дисфункции сердечной мышцы.

- Активация апоптоза отдельных кардиомиоцитов способствует постепенной замене мышечных волокон соединительной тканью (кардиосклероз).

В итоге гипертрофия теряет свои адаптивные свойства и перестает быть полезной для организма. Снижение сократительной способности гипертрофированного сердца происходит тем быстрее, чем более выражены гипертрофические и морфологические изменения в миокарде.

Экстракардиальные механизмы, способствующие компенсации сердечной функции. В отличие от острой сердечной недостаточности, влияние рефлекторных механизмов быстрой регуляции насосной функции сердца при хронической сердечной недостаточности довольно ограничено, поскольку гемодинамические нарушения развиваются постепенно в течение многих лет. Одним из таких механизмов является рефлекс Бейнбриджа, который активируется уже на стадии достаточно выраженной гиперволемии.

Рефлекс Китаева занимает особое место среди экстракардиальных «разгрузочных» рефлексов, он «активируется» при митральном стенозе. В большинстве случаев проявления правожелудочковой недостаточности связаны с застоем в большом круге кровообращения, тогда как левожелудочковая недостаточность в основном обусловлена застойными явлениями в малом круге. Исключение составляют ситуации с митральным стенозом, где застойные явления в легочных сосудах возникают не из-за декомпенсации левого желудочка, а из-за препятствий в кровотоке через левое атриовентрикулярное отверстие.

Застойные процессы в легких могут привести к возникновению правожелудочковой недостаточности, при этом важную роль в этом процессе играет рефлекс Китаева.

Рефлекс Китаева представляет собой спазм легочных артериол, который возникает в ответ на увеличение давления в левом предсердии. Это приводит к формированию «второго (функционального) барьера», который изначально выполняет защитные функции, предохраняя легочные капилляры от чрезмерного накопления крови. Тем не менее, со временем этот рефлекс может привести к значительному увеличению давления в легочной артерии, что приводит к острой легочной гипертензии. Афферентные волокна данного рефлекса представлены блуждающим нервом, в то время как эфферентное звено связано с симпатическим отделом вегетативной нервной системы. Отрицательной стороной этого адаптивного ответа является рост давления в легочной артерии, что создает дополнительную нагрузку на правое сердце.

Тем не менее, в процессах длительной компенсации и декомпенсации нарушений сердечной функции ключевую роль играют не рефлексогенные, а нейрогуморальные механизмы. Активация симпато-адреналовой системы и ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) являются важными аспектами этого процесса. Поскольку у пациентов с хронической сердечной недостаточностью уровень катехоламинов в крови и моче у большинства из них остается в пределах нормативных значений, это делает хроническую сердечную недостаточность отличной от острого состояния.

Рефлекс Бецольда–Яриша

Органом-рецептором данного рефлекса служит само сердце. В миокарде предсердий и желудочков находящиеся там барорецепторы реагируют на изменения давления в полостях сердца и тонус сердечной мышечной ткани. Афферентные волокна этих рецепторов направляют сигналы в центры регуляции, расположенные в продолговатом мозге.

Нарушения ритма, связанные с номотопическими расстройствами, включают:

- Синусовую тахикардию;

- Синусовую брадикардию;

- Отказ синусового узла (остановка, пауза, стоп);

- Эктопические нарушения ритма (импульсы возбуждения начинаются вне синусового узла).

К пассивным или заместительным формам относятся:

В условиях снижения функции синусового узла эктопический очаг с его привычным автоматизмом берет на себя функцию главного водителя сердечного ритма.

- Заместительные систолы узлового характера;

- Заместительные систолы желудочков и идиовентрикулярные ритмы;

- Мигрирующий водитель ритма между синоаурикулярным и атриовентрикулярным узлами.

Нарушения сердечного ритма

«Нарушения ритма сердца», Л. Томов

- Возбудимость

- Этиология сердечных аритмий (I, II)

- Стимулирующий фактор, вызывающий электрическую активность клеток

- Этиология сердечных аритмий (III, IV, V, VI, VII)

- Рефрактерность

- Интоксикация наперстянкой

- Рефрактерные свойства сердечной мышцы

- Конец абсолютного рефрактерного периода

- Продолжительность рефрактерного периода

- Иннервация сердца

- Регулирование сердечного ритма

- Влияние повышенного симпатического тонуса на сердечный ритм (норадреналиновый эффект)

- Механизмы, управляющие сердечным ритмом

- Параметры трансмембранного потенциала, влияющие на уровень автоматизма сердца

- Иннервация сердца и нервное регулирование ритма

- Степень выраженности сердечного автоматизма

- Факторы, оказывающие влияние на сердечно-сосудистый центр в продолговатом мозге

Брадикардия: реально ли это опасно?

В статье рассматриваются факторы, способствующие возникновению различных форм брадикардий, с акцентом на синдром слабости синусового узла (СССУ). Описаны клинические проявления этого синдрома и возможные терапевтические подходы, включая имплантацию кардиостимулятора.

Брадикардия представляет собой замедление частоты сердечных сокращений (ЧСС), которое наблюдается при пониженной активности синусового узла. В данном случае клетки водителя ритма первичного уровня — синусовый узел — подвергаются повреждениям.

Причины, приводящие к возникновению брадикардии, могут быть связаны с дисбалансом между активностью парасимпатической вегетативной нервной системы и необратимыми повреждениями сердечной ткани.

Пейсмекерные клетки синусового узла генерируют 60–80 импульсов в минуту. Нормальным значением частоты синусового ритма считается нижняя граница в 60 ударов в минуту. У почти 25% здоровых молодых мужчин частота в состоянии покоя может варьироваться от 50 до 60 ударов. Понижение частоты сердечных сокращений ниже 15% также может служить критерием для диагноза брадикардии.

Брадикардия классифицируется по клинико-патогенетическому принципу:

- нейрогенная (вагусная);

- эндокринная;

- токсическая;

- лекарственная;

- миогенная (органическая);

- конституционально-семейная.

Нейрогенная (вагусная) форма брадикардии может иметь различные проявления и часто ассоциируется с неврозами, ваготонией, кризами вагинальной активности, повышением внутричерепного давления, субарахноидальными кровоизлияниями, лабиринтитом, язвенной болезнью и другими состояниями.

Эндокринная брадикардия может возникать в результате снижения функций щитовидной железы и коры надпочечников.

Токсическая (эндогенная или экзогенная) брадикардия возникает при выраженных интоксикациях, например, при уремии или печеночной недостаточности. К данной категории также относится брадикардия, вызванная высокими уровнями калия или кальция в крови.

Лекарственная брадикардия может наблюдаться при использовании бета-адреноблокаторов, антагонистов кальция, антигипертензивных средств, антиаритмических препаратов и гликозидов.

Исследовать брадикардию у спортсменов бывает сложно. У хорошо тренированных спортсменов (например, бегунов, пловцов и лыжников) частота пульса в состоянии покоя может опуститься до 30–35 ударов в минуту. У спортсменов такая брадикардия свидетельствует о адекватной нейровегетативной регуляции сердца в периоды отдыха, а также о снижении симпатической активности и повышении блуждающего тонуса. При выявлении брадикардии у атлетов важно исключать любые органические заболевания сердца.

Конституционально-семейная брадикардия hereditates по аутосомно-доминантному типу и характеризуется устойчивым вегетативным дисбалансом с преобладанием блуждающего нерва.

Миогенная (органическая) брадикардия может быть связана с различными заболеваниями, такими как гипертрофическая кардиомиопатия и первичная легочная гипертензия. В случае синдрома слабости синусового узла (СССУ) брадикардия может быть одним из первых симптомов серьезного заболевания.

Суть СССУ заключается в дегенеративных изменениях, которые могут зависеть от генетической предрасположенности и чувствительности к повреждающим факторам.

Часто синусовая брадикардия и СССУ являются различными проявлениями одного и того же патологического процесса и могут быть разными стадиями изменения пейсмекерной активности. Брадикардия в контексте СССУ может быть обнаружена случайно в ходе обследования по поводу обмороков. Без надлежащего лечения состояние ухудшается, и нарушения функций синусового узла нарастут.

СССУ обозначается как клинико-электрокардиографический синдром, указывающий на структурные изменения синоатриального узла, который отвечает за регулярное проведение автоматических импульсов к предсердиям. К этому синдрому относятся:

- значительная синусовая брадикардия < 40 сокращений в минуту;

- минимальная ЧСС за сутки < 40 в минуту, которая определяется при мониторинге ЭКГ, при этом прирост ЧСС во время физической нагрузки не превышает 90 уд/мин;

- брадисистолическая форма фибрилляции предсердий;

- миграция предсердного водителя ритма;

- остановка синусового узла с заменой импульсов на другие эктопические;

- синоаурикулярная блокада;

- паузы более 2,5 секунд, возникающие в результате остановки синусового узла, синоаурикулярной блокады или редких замещающих ритмов;

- синдром тахи-бради (чередование периодов тахикардии и брадикардии);

- медленное и нестабильное восстановление функции синусового узла после экстрасистол, пароксизмов тахикардии и фибрилляции, а В момент прекращения стимуляции при электрофизиологическом исследовании сердца > 1600 мс;

- неадекватное уменьшение ритма при введении низких доз β-блокаторов, а также замедление ритма при введении атропина и проведении теста с физической нагрузкой.

Синдром слабости синусового узла разделяют на первичный и вторичный.

Первичный СССУ включает дисфункции, вызванные органическим повреждением синоаурикулярной зоны при различных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Вторичный СССУ возникает под влиянием внешних факторов, влияющих на синусный узел, таких как высокие уровни калия или кальция, а также применение отдельных лекарственных средств.

Одним из факторов, приводящих к брадикардии, является вегетативная дисфункция синусового узла, что наблюдается при гиперактивации блуждающего нерва. Клинические проявления СССУ могут варьироваться. На ранних стадиях заболевание может быть бессимптомным, даже если паузы превышают 4 секунды.

Пациенты с незначительными признаками заболевания могут выражать недовольство по поводу хронической усталости, повышенной раздражительности, эмоциональной нестабильности и забывчивости. С увеличением степени болезни и ухудшением мозгового кровообращения у пациентов начинают проявляться более выраженные симптомы, такие как усиливающееся головокружение, внезапные пробелы в памяти, парезы, трудности с речью и бессонница, а также ухудшение памяти.

По мере прогрессирования состояния наблюдаются признаки, связанные с замедлением сердечного ритма. Наиболее частые жалобы включают головокружение, сильную слабость, которая может привести к обморокам (типичный синдром Морганьи–Адамса–Стокса). Обморочные состояния, вызванные сердечными проблемами, не сопровождаются аурой и судорогами.

Классификация клинических проявлений синусового узла включает:

1. Латентный вариант — отсутствие как клинических симптомов, так и ЭКГ-изменений. Функциональные нарушения синусового узла можно установить с помощью электрофизиологического исследования. Трудоспособность не ограничена. Установка электрокардиостимулятора (ЭКС) не требуется.

2. Компенсированный вариант: легкие клинические проявления и жалобы на головокружение и слабость, при этом ЭКГ показывает изменения:

а) брадисистолический вариант, установка ЭКС не требуется;

б) бради/тахисистолический вариант, в случае декомпенсации синусового узла из-за противоаритмической терапии установка ЭКС может быть необходима.

3. Декомпенсированный вариант:

а) брадисистолический вариант — наблюдается выраженная стойкая синусовая брадикардия, сопровождающаяся нарушениями мозгового кровотока (головокружение, обмороки, временные парезы) и сердечной недостаточностью. Наступает значительное ограничение трудоспособности. Показания к установке ЭКС включают асистолию и длительность интервала ВВФСУ свыше 3000 мс;

б) бради/тахисистолический вариант — к симптомам брадисистолии добавляются эпизоды тахиаритмий (такие как суправентрикулярная тахикардия и фибрилляция предсердий). В данном случае пациенты теряют трудоспособность полностью. Показания для установки ЭКС аналогичны.

Лечение нарушения функции синусового узла: показания и способы

В начале лечения синдрома синусового узла необходимо отменить все медикаменты, способные оказывать влияние на его функцию. Далее возможно применение метаболической терапии с неопределённой эффективностью, которая проводится на протяжении 3–6 месяцев, с повторяющимися курсами:

- прием препаратов антиоксидантного и кардиопротекторного действия (таких как Мексидол, коэнзим Q10 и другие);

- препараты, улучшающие обмен веществ в сердце (например, креатинфосфат, Актовегин, Милдронат, L-Карнитин, триметазидин и т.п.);

- ноотропные вещества (такие как пирацетам, гамма-аминомасляная кислота, гопантеновая кислота, пиритинол и др.);

- витаминные комплексы.

При ухудшении состояния синусового узла может возникнуть необходимость в установке электрокардиостимулятора (ЭКС), что улучшает качество жизни, но не увеличивает её продолжительность, которая зависит от степени и характера сопутствующего сердечного заболевания.

Абсолютные показания для установки электрокардиостимулятора:

- эпизоды Морганьи–Адамса–Стокса в анамнезе (по крайней мере один раз);

- выраженная брадикардия (менее 40 ударов в минуту и/или паузы свыше 3 секунд);

- длительность ВВФСУ свыше 3500 мс, скорректированная — более 2300 мс;

- наличие зaболеваний, связанных с брадикардией, таких как головокружения, предобморочные состояния, коронарная недостаточность, сердечная недостаточность, высокая систолическая артериальная гипертензия независимо от частоты сердечных сокращений;

- синдром синусового узла с аритмиями, требующими назначения противоаритмических средств.

Синусовый узел представляет собой сложную и многофункциональную систему. Синусовая брадикардия может стать первым признаком нарастающего дегенеративного процесса в сердечной мышце. Ранняя диагностика поможет выявить пациентов, находящихся в группе риска по развитию прогрессирующих нарушений функции синусового узла, что позволит своевременно провести установку электрокардиостимулятора.

Г. И. Нечаева, доктор медицинских наук, профессор

Т. В. Ткаченко, кандидат медицинских наук

С. Ф. Гюнтер

ГБОУ ВПО ОмГМА МЗ РФ, Омск