Синдром малого сердечного выброса представляет собой состояние, при котором сердце не может обеспечить достаточный объем крови для удовлетворения потребностей организма. Это может быть связано с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как стенокардия, инфаркт миокарда или сердечная недостаточность, а также с состояниями, приводящими к снижению перфузии тканей.

Клинические проявления синдрома включают одышку, слабость, пониженное артериальное давление и цианоз. Лечение направлено на устранение основного заболевания, что может включать как фармакотерапию, так и хирургические методы. Важно оперативно диагностировать и корректировать данное состояние для предотвращения серьезных осложнений.

Медицинский портал Азербайджана о здоровье

В данной статье мы рассмотрим различные факторы, способствующие снижению сердечного выброса. Такие проблемы могут возникать из-за ухудшения функций миокарда и нарушений в циркуляции крови, даже если выброс из желудочка остается в пределах нормы.

Дисфункция миокарда часто наблюдается на этапе после хирургического лечения у пациентов с СГЛОС. Это явление является следствием множества факторов, среди которых имеются как специфические для данной группы пациентов, так и возникающие после хирургического вмешательства.

Применение искусственного кровообращения и сопутствующие манипуляции могут вызывать нарушения метаболических процессов и электролитного баланса, повреждения эндотелия, активацию механизмов свёртывания и выделение вазоактивных веществ и медиаторов воспаления. Это, в свою очередь, приводит к микроэмболии и стрессовой реакции организма. К числу патофизиологических последствий относится увеличение проницаемости капилляров и выделение жидкости в интерстициальные пространства, сбой вазоактивной обратной связи, широкий воспалительный ответ и нарушения гомеостаза водно-электролитного и метаболического характеров.

В результате этих процессов у пациентов могут возникать отеки миокарда, нарушения функционирования коронарных артерий, изменения в трансмембранных потоках кальция и калия, ишемические повреждения миоцитов, микроэмболия коронарных сосудов и предрасположенность к аритмиям и прочие воспалительные изменения. Падение общего сердечного выброса в первые сутки после операции прямо зависит от времени, в течение которого использовалось искусственное кровообращение. Это проявляется снижением венозной сатурации и увеличением разницы артериовенозного содержания кислорода, что свидетельствует о риске риск летального исхода.

Рост постнагрузки после применения искусственного кровообращения значительно ухудшает работу миокарда и ограничивает его резервные возможности. Кровотечения и прочие осложнения, такие как инфекции, могут приводить к абсолютной или относительной гиповолемии, что усиливает дисфункцию желудочков.

Некоторые факторы, характерные для состояния СГЛОС, способствуют возникновению миокардной дисфункции и снижению сердечного выброса. У таких пациентов функционирует лишь один миокардно морфологически правый желудочек. Структура правого желудочка значительно отличается от левого, что затрудняет его механическую способность выталкивать кровь в системный кровоток с высоким сосудистым сопротивлением.

К тому же, поскольку имеется только один рабочий желудочек, его механика не поддерживается взаимодействием двух нормальных желудочков. Исследования подтвердили важность этого фактора у пожилых пациентов с однокамерным сердцем, где доминирует левый желудочек. Имеются основания считать, что аналогичный механизм проявляется и в инверсированном положении. Наличие небольшого гипертрофированного и малорастяжимого левого желудочка, который не способен обеспечить значительное систолическое выбрасывание, может ухудшить диастолическую функцию правого желудочка у пациентов с СГЛОС.

Дополнительной анатомической причиной снижения функций желудочков может быть недостаток коронарного кровотока, вызванный обструкцией в проксимальном анастомозе аорты и легочной артерии. Некоторым пациентам характерна и очень узкая восходящая аорта, что также усугубляет проблему коронарного кровотока.

Ишемия миокарда, возникающая во время пережатия аорты или при остановке кровообращения, дополнительно ухудшает постоперационные показатели функции желудочков, что находит подтверждение в гистологических исследованиях. В дооперационный период ишемия чаще наблюдается при атрезии аорты и задержке поступления пациентов в хирургический стационар, когда проток не полностью открыт.

У больных с СГЛОС по завершении операции у них наблюдается снижение коронарного запаса при увеличении потребления кислорода миокардом, понижении уровня кислорода в системной крови и уменьшении коронарного кровотока на единицу массы миокарда. Эти изменения связаны с анатомической обструкцией сосудов, недостаточной плотностью коронарных капилляров, нарушением эндотелиальной функции коронарных артерий и снижением индекса «диастолическое давление—время». У пациентов с СГЛОС наблюдается повышенная потребность миокарда в кислороде, вызванная увеличенной нагрузкой на единственный желудочек, обеспечивающий кровообращение как в системном, так и в легочном русле, а также сниженная доставка кислорода из-за относительной гипоксемии и сочетания уже упомянутых факторов, что ведет к уменьшению коронарного кровотока.

В условиях дисфункции желудочка, вызванной дилатацией, снижением диастолического комплайнса и ослаблением оксигенации происходит увеличение энергетических потребностей миокарда. Аритмии также ухудшают расход энергии миокарда за счет сокращения времени диастолического наполнения и ухудшения взаимодействия атриовентрикулярных функций, что приводит к неэффективным сокращениям.

Материалы и методы

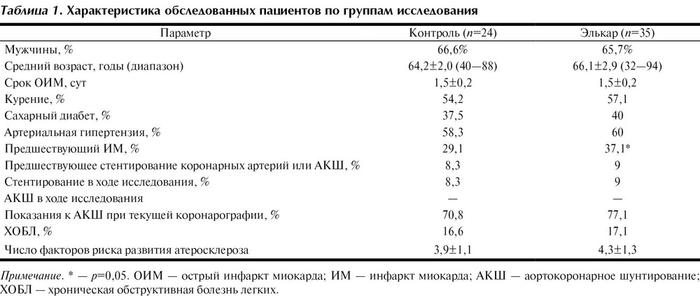

Наше пилотное клиническое исследование проводилось на 35 пациентах с острым инфарктом миокарда (ОИМ), которые находились в состоянии 1-2 суток и имели возраст от 32 до 94 лет (средний возраст 66,1 ± 2,9 года). Введение раствора элькара для инъекций, содержащего 100 мг/мл («ПИК-ФАРМА», Москва), осуществлялось внутривенно один раз в день в объеме 5—10 мл (500—1000 мг) в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида в течение первых пяти дней госпитализации.

Критериями для включения в исследование служило уменьшение фракции выброса (ФВ) менее или равно 40%, определяемое с помощью режима B по методу Симпсона. Контрольная группа была составлена из 24 пациентов в возрасте от 40 до 88 лет (средний возраст 64,2 ± 2,0 года), которые также соответствовали критериям включения, проходя лечение по поводу ОИМ в том же отделении и не получая средств с метаболическим действием.

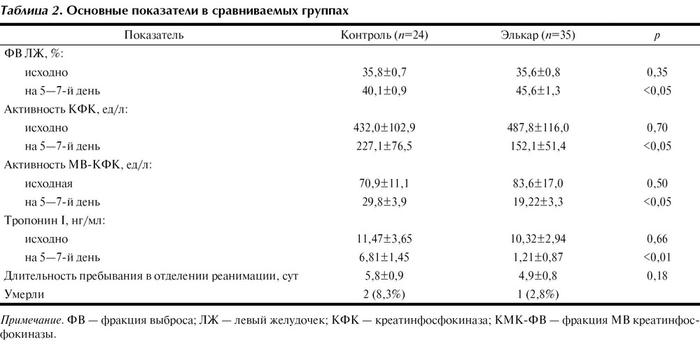

Также проводился анализ частоты осложнений, летальности, а также наблюдалась динамика клинических и биохимических показателей (тропонин I, КФК, МВ-КФК). На 1-е и 5—7-е сутки лечения проводилась оценка эхокардиографических показателей, включая фракцию выброса левого желудочка. Ретроспективно оценивались сроки нахождения пациентов в кардиореанимационном отделении, которые, как правило, коррелировали с эффективностью проводимого лечения. Проведен корреляционный анализ влияния общей полученной дозы препарата на измененную на 5—7-е сутки заболевания фракцию выброса левого желудочка.

Результаты и обсуждение

По данным, представленным в таблице 1, группы пациентов, участвующих в нашем исследовании, оказались сопоставимыми по демографическим параметрам, срокам ОИМ и его рецидивам, а также по частоте сопутствующей патологии и проведенным хирургическим вмешательствам на коронарных артериях и количеству факторов риска развития атеросклероза.

Как показал проведенный анализ (табл. 2), средняя продолжительность пребывания пациентов в реанимационном отделении у тех, кто получал элькар, была меньше по сравнению с контрольной группой, а фракция выброса левого желудочка у них увеличивалась быстрее к 5—7-м суткам после начала приема препарата — с 35,5 ± 0,9% до 45,4 ± 1,2% в сравнении с 35,8 ± 0,7% до 40,1 ± 0,9% в контрольной группе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Синдром малого сердечного выброса при травматической эмфиземе средостения»

Актуальность рассматриваемой проблемы. Обнаружение и лечение тяжёлых закрытых травм грудной клетки остаётся важнейшей задачей в торакальной хирургии, что связано с ростом частоты таких повреждений в результате транспортного, производственного и бытового травматизма.

Закрытые травмы груди встречаются почти в девять раз чаще проникающих, составляя 8-12% от всего объёма механических повреждений. Среди жертв травм 40-75% страдают именно от закрытых травм грудной клетки, и основная масса из них — это молодые и трудоспособные граждане.

Травматическая эмфизема средостения при закрытых повреждениях наблюдается в 4,1-7,6% случаев и чаще всего связана с разрывами трахеи и бронхов. Патогенез происходящих расстройств в значительной мере зависит от развития острого легочного недостатка.

Патогенез и диагностика эмфиземы средостения

Анализ существующих научных работ показывает, что патогенез и диагностика эмфиземы средостения при отсутствии пневмоторакса в случае трахеобронхиальных повреждений изучены недостаточно. В таких случаях может возникать экстраперикардиальная тампонада сердца либо синдром малого сердечного выброса (Романенко А. Е. и соавт., 1982; Цыбуляк Г. И., Бечик С. А., 1997; Naclerio Е. А., 1971), что значительно усложняет диагностику и отрицательно сказывается на состоянии пострадавших, отражаясь на конечном результате травмы. Выявление основного повреждения в условиях острого дыхательного недостатка при синдроме малого сердечного выброса тоже представляет собой сложную задачу в экстренной хирургии.

Особенности центральной гемодинамики при напряжённой травматической эмфиземе средостения остаются недостаточно раскрытыми в литературе. Также недостаточная проработка касалась специфики проявления синдрома малого сердечного выброса на различных стадиях его развития. Критерии тяжести этого синдрома на фоне острых нарушений внешнего дыхания остаются неразработанными.

Недостаточное понимание патофизиологии, диагностики и лечения напряженной эмфиземы средостения, похоже, играет ключевую роль в высоком уровне смертности, который достигает 15,5% (Lewis F.R., 1982; De Muth W.C., Smith J.M., 1985; Buffi W.L., Moore E.E., 1999). Таким образом, значимость данной проблемы обусловлена как частотой закрытых травм грудной клетки, так и недостаточным изучением характеристик нарушений сердечной деятельности и патогенетически оправданных способов борьбы с синдромом малой сердечной выброса при травматической эмфиземе средостения.

Цели и задачи исследования

Целью данного исследования является анализ патогенеза синдрома малой сердечной выброса у пациентов с травматической эмфиземой средостения, а также совершенствование методов диагностики и лечения.

Для достижения указанной цели сформулирован ряд задач:

- Исследовать частоту возникновения и степень выраженности нарушений центральной гемодинамики у больных с травматической эмфиземой средостения.

- Сформировать набор методов для регистрации физиологических функций, которые могут предоставить необходимую диагностическую информацию о синдроме малого сердечного выброса при травматической эмфиземе средостения.

- Изучить нюансы нарушений гемодинамики у животных в экспериментальных условиях имитации напряженной эмфиземы средостения.

- Оценить эффективность применения показателей гемодинамики для мониторинга результатов лечения и определения необходимости хирургического вмешательства.

- Определить возможности улучшения методов терапии синдрома малого сердечного выброса при напряженной эмфиземе средостения.

Разработан инновационный метод экспериментальной имитации эмфиземы средостения, который не требует травматизации грудной клетки. Изучены особенности гемодинамики в таких условиях.

Сравнительный анализ экспериментальных и клинических данных позволил выявить стадии прогрессирования патологического процесса, отражающие компенсаторные и адаптационные реакции центрального кровообращения в условиях, возникающих вследствие легочных травм и прогрессирующей эмфиземы средостения. Установлены специфические элементы формирования интерстициальной эмфиземы легких и средостения в ходе травмы грудной клетки и их патогенетическая связь с синдромом низкой сердечной выброса.

Доказано, что применение декомпрессии средостения и комплексного медикаментозного лечения, включая адекватное обезболивание, кардиостимуляцию и коррекцию гипертензии малого круга кровообращения, позволяет предотвратить серьезные нарушения сердечного ритма и газообмена на разных этапах развития травматической эмфиземы средостения.

Предложен хирургический метод лечения синдрома малого сердечного выброса при напряженной травматической эмфиземе средостения, включающий трансплевральную декомпрессию интерстиция легких и средостения (авторское свидетельство № 1220847).

Практическая значимость

В ходе исследований выявлены причины, характер и диагностические критерии нарушений сердечной функции при травматических повреждениях легкого, связанных преимущественно с эмфиземой средостения. Полученные результаты позволили детализировать главные механизмы формирования синдрома малой сердечной выброса в этих условиях и реакции, которые способствуют компенсации кровообращения.

Нарушения центральной гемодинамики у пострадавших с развивающейся эмфиземой средостения диктуют необходимость проведения комплекса профилактических и лечебных мероприятий: обезболивание, коррекция реологии крови, кардиостимуляция, гипотензивная терапия для малого круга кровообращения, методы декомпрессии средостения и интерстиция легких. Этот комплекс действий предотвращает возникновение угрожающих жизни осложнений и облегчает тяжесть сердечных нарушений.

Представленный нами вариант хирургического лечения синдрома малого сердечного выброса при напряженной эмфиземе средостения с помощью трансплевральной декомпрессии имеет большую значимость для самых тяжелых пациентов, которым традиционные методы лечения не приносят результата.

Положения, выносимые на защиту

- В случае травматических разрывов легкого, отягощенных прогрессирующей интерстициальной эмфиземой, вероятность сердечных нарушений пропорциональна степени напряженности эмфиземы. При пневмотораксе с полным коллапсом легкого, сопровождающимся эмфиземой средостения, тяжелые гемодинамические расстройства наблюдаются чаще всего.

- С развитием напряженной эмфиземы интерстиции легкого и средостения отмечается снижение сердечного выброса как вследствие ограниченного венозного возврата, так и увеличения сопротивления в легочных и системных сосудах.

- Гипоксия, возникающая из-за расстройства дыхательной механики, связана со снижением объема легочных экскурсионных движений, компрессией мелких внутрилегочных бронхов и вен, а также сдавливанием легочной паренхимы перераздувшим средостением; на определенном этапе она не является главной причиной сердечно-сосудистых нарушений, поскольку уменьшение давления в средостении после его декомпрессии приводит к улучшению гемодинамических показателей, даже при низком уровне оксигенации артериальной крови.

- Синдром малой сердечной выброса при травматической эмфиземе средостения и сопутствующей дыхательной недостаточности значительно ухудшает общее состояние пострадавших, затрудняет установление первопричины расстройств функций сердца и легких и в некоторых случаях оказывается угрожающим для жизни, ведя к необратимым изменениям.

- Комплексная и адекватная терапия, включая методы декомпрессии средостения, позволяет улучшить общее состояние пациентов и уменьшить степень сердечных нарушений.

Диагностические исследования

Для подтверждения наличия заболевания необходимо обратиться к специалисту. Синдром малой сердечной выброса часто требует неотложной медицинской помощи, так как может привести к летальному исходу. Проводится комплексное кардиологическое обследование, начиная с физикального осмотра и аускультации сердечной области, а также сбора анамнеза.

Для установления этиологии заболевания применяются ЭХО и ЭКГ. В процессе исследований определяются патологии клапанов, коронарных сосудов и проводящих систем. С целью оценки состояния других органов используются рентгенография, анализы крови и УЗИ брюшной полости.

Диагностика и лечение синдрома малого сердечного выброса

Основным критерием для диагностики является расчет сердечного выброса. Для этого сначала определяют ритм работы сердца, площадь левого желудочка и его выносной тракт. Из полученных данных вычисляется ударный объем, который умножается на сердечный ритм, давая значение объема крови, перекачиваемого сердцем за минуту.

Эффективные методы лечения

Большинство пациентов с данным заболеванием нуждаются в интенсивной терапии в стационаре из-за высокого риска серьезных осложнений. Лечение синдрома малого сердечного выброса включает в себя как воздействие на его причины, так и применение поддерживающих средств для предотвращения угрожающих состояний.

Некоторым пациентам требуется хирургическое вмешательство, особенно это касается детей, у которых часто обнаруживаются врожденные аномалии клапанного аппарата. При легком течении болезни возможно лечение в домашних условиях с использованием народных средств, но такое лечение должно происходить только после консультации с врачом.

Обзор препаратов

Медикаментозная поддержка ориентирована на улучшение работы миокарда, нормализацию сосудистого тонуса и восстановление реологических свойств крови. Для этого используются следующие препараты:

- Для увеличения сердечного выброса назначаются «Допамин» и «Добутамин». Эти средства обладают положительным инотропным эффектом, что способствует улучшению кровообращения.

- При снижении центрального венозного давления показана инфузионная терапия; выбор раствора производится после получения результатов анализов крови.

- Сердечные гликозиды, такие как «Дигоксин» и «Строфантин», увеличивают сократительную способность миокарда.

- В случаях, когда заболевание вызвано тромбоэмболией коронарных сосудов, необходима фибринолитическая терапия.

Народные рецепты

Лечение в домашних условиях можно проводить при умеренной степени проявления заболевания.

- Березовые почки известны своими мочегонными свойствами, что помогает нормализовать диурез и предотвращать отеки.

- Ландыш содержит вещества, относящиеся к сердечным гликозидам, которые могут способствовать усилению работы миокарда.

- Трава зверобоя активно используется для лечения сердечной недостаточности.

Коллапс (в медицине)

Коллапс представляет собой внезапно возникшую острую сосудистую недостаточность, которая характеризуется резким снижением сосудистого тонуса и уменьшением объема циркулирующей крови, что ведет к падению артериального давления и гипоксии мозга.

Это состояние может развиться при острых инфекциях, отравлениях, а также рядах заболеваний эндокринной и нервной систем.

Коллапс характеризуется неожиданным ухудшением общего состояния, которое может проявляться в виде слабости, головокружения, сильной жажды и других симптомов. В случае тяжелого коллапса возможны серьёзные последствия, вплоть до летального исхода.

Терапия сосредоточена на выявлении и устранении основной причины коллапса. В процессе лечения могут применяться антиаритмические препараты, а также методы, направленные на стимуляцию сердечной активности.