Лютеинизация фолликула — это процесс, который происходит в яичниках в результате пика уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) во время овуляции. После разрыва фолликула и выхода яйцеклетки, оставшиеся клетки превращаются в желтое тело, которое вырабатывает прогестерон, необходимый для поддержки беременности.

Этот процесс является ключевым в репродуктивной функции женщины, так как он влияет на менструальный цикл и возможность зачатия. В случае отсутствия беременности желтое тело разрушается, что приводит к снижению уровня гормонов и началу менструации.

Обзор репродуктивной медицины. Процесс зачатия у человека. Подготовка яйцеклетки к оплодотворению

Обсуждая ранние этапы беременности, разумнее всего начать с анализа границ, предшествующих оплодотворению. Успех зачатия во многом зависит от зрелости яйцеклетки, поэтому необходимо рассмотреть эволюцию этой материнской гаметы, которая начинается еще до рождения женщины.

На третьей неделе внутриматочной жизни в области, прилегающей к эндодерме желточного мешка, формируются примордиальные герминальные клетки. На четвертой неделе они начинают двигаться благодаря активным амебоидным движениям. Пройдя через стенку задней кишки и корень брыжейки, эти клетки достигают формирующихся яичников. С шестой по восьмую неделю возрастает митотическая активность оогоний, достигая максимума к двадцатой неделе (примерно 6-7 миллионов зародышевых клеток). Однако 99,9% из них подвергаются атрезии, а не овуляции.

Атрезия, замечаемая начиная с 15-й недели беременности, убивает 80% всех зародышевых клеток к моменту рождения. К моменту начала менструации в яичниках остается лишь около 400 тысяч яйцеклеток. В промежутке между 7-12 неделями беременности оогонии начинают первую мейотическую фазу, останавливаясь на стадии диплотена профазы 1, образуя первичные ооциты. Завершение первого мейотического деления и образование первого полярного тельца происходит лишь в двух случаях: 1) в доминантном фолликуле за 36 часов до овуляции вследствие повышения уровня лютеинизирующего гормона или 2) в процессе спонтанного созревания в атретических фолликулах.

Мейоз, по всей видимости, блокируется фолликулярным микроокружением ооцита. Околоцитные клетки остаются в постоянном взаимодействии с яйцеклеткой через цитоплазматические отростки, проникающие сквозь блестящую оболочку и соприкасающиеся с мембраной ооцита.

Было обнаружено, что полипептид, отвечающий за блокирование мейоза, присутствует в фолликулярной жидкости и экстрактах клеток гранулезы свиней. Его назвали ингибитором созревания ооцита (OMI). Если аналогичный фактор существует у человека, это может объяснить, почему ооциты, извлеченные из фолликулов среднего размера, могут продолжить мейоз in vitro при помещении в подходящие растворы. Участие клеток гранулезы в этой блокаде мейоза подтверждается возобновлением мейоза в случае дегенерации гранулезных клеток, например, в атретических фолликулах. Таким образом, процесс созревания ооцитов затруднен в большинстве фолликулов, кроме преовуляторных и атретических.

Исследования последних десятилетий помогли глубже понять механизмы регулирования менструального цикла женщины. Теперь известно, что у приматов центральную роль в организации менструального цикла играет не гипоталамо-гипофизарная ось, как считалось ранее, а доминантный фолликул. Доминантный фолликул — это тот, который не подвергается атрезии и достигает стадии Графова пузырька, после чего происходит овуляция и образуется желтое тело. Только в доминантном фолликуле создается оптимальное микроокружение для настоящего созревания яйцеклетки.

Доминантный фолликул также является основным объектом действия гонадотропных гормонов и важным источником сигналов обратной связи, определяющих цикличность репродуктивных процессов в организме женщины, которые каждый месяц подготавливают его к возможной беременности. Кроме того, именно доминантный фолликул создает неблагоприятные условия для развития других фолликулов из этой группы и способствует их атрезии.

Учитывая, что «качественная» яйцеклетка, способная к нормальному развитию после оплодотворения, формируется исключительно в доминантном фолликуле, для понимания процессов ранней беременности важным является знание о яичниковом цикле. Зрелость гипоталамо-гипофизарной оси запускает циклическую менструальную функцию. В период с первого по пятый день менструального цикла группа фолликулов начинает реагировать на нарастающие уровни гонадотропинов, отличающимся от фолликулярного роста, не связанного с гормональной цикличностью.

Фолликулы реагируют на возрастание фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) путем роста первичной яйцеклетки и митотической пролиферации клеток гранулезы. Общее количество рецепторов ФСГ в гранулезе увеличивается как за счет пролиферации, так и за счет увеличения числа рецепторов в отдельных клетках. ФСГ, активируя аденилатциклазу, усиливает выработку ароматазных ферментов. Превращение андрогенов в эстрогены в клетках гранулезы объясняется гипотезой о внутрифолликулярном синтезе эстрогенов «две клетки/два гормона».

В преантральных и антральных фолликулах рецепторы ФСГ присутствуют только в гранулезных клетках, тогда как рецепторы ЛГ находятся только в текальных клетках. Несмотря на то, что как гранулезные, так и текальные клетки могут синтезировать все три класса половых стероидов, исследования in vitro показали, что текальные клетки продуцируют андрогены в ответ на ЛГ, в то время как клетки гранулезы, действуя через ароматазную ферментную систему, превращают эти андрогены в эстрогены. Взаимодействие между клетками гранулезы и текальными клетками наиболее заметно в крупных антральных фолликулах. Эстрогены, действуя совместно с ФСГ, способствуют увеличению количества рецепторов ФСГ в фолликуле, таким образом, в начале цикла фолликулы из когорты стимулируются для развития до преантральной и антральной стадий.

Первый признак выбора доминантного фолликла — асимметричное выделение эстрогенов из яичников — проявляется между шестым и восьмым днями цикла. Способность ответить на гонадотропные факторы, начиная с седьмого дня цикла, сохраняется исключительно у доминантного фолликула. Эта асимметрия секреции эстрогенов из яичников сигнализирует о создании в доминантном фолликуле самоподдерживающегося эстрогенного микроокружения, подавляющего другие фолликулы. Процесс ароматизации андрогенов в эстрогены ускоряется в доминантном фолликуле.

Повышение уровня циркулирующего эстрадиола, вызванное активной продукцией в доминантном фолликуле, приводит к отрицательной обратной связи на выработку ФСГ гипофизом. Это ограничивает доступное количество ФСГ для менее развитых фолликулов, в результате чего их ароматазная система угасает, и в этих фолликулах формируется андрогенное микроокружение, способствующее атрезии. Антральная структура доминантного фолликула способствует сохранению эстрогенной среды. Дальнейшее увеличение диспропорции в доступности ФСГ для доминантного фолликула и фолликулов, предопределенных на атрезию, обеспечивается влиянием нестероидного ингибитора ФСГ, вырабатываемого в доминантном фолликуле.

Фолликулостатин, также известный как яичниковый ингибин, был найден в фолликулярной жидкости свиней и снижал секрецию ФСГ гипофизом у здоровых особей. Существуют косвенные свидетельства о наличии фолликулостатина у женщин. Несмотря на то, что сродство гранулезных клеток к ЛГ не изменяется с созреванием фолликула, количество рецепторов ЛГ увеличивается под действием эстрогенов и ФСГ.

В условиях, когда уровень ФСГ низок, только доминантный фолликул сохраняет способность производить значительное количество эстрадиола, что делает момент пика ЛГ полностью зависимым от секреции эстрогенов доминантным фолликулом. Цель такого контроля состоит в предотвращении случайных колебаний уровня эстрогенов, которые могли бы преждевременно спровоцировать пик ЛГ. Если бы уровень ЛГ возрос всего на один-два дня раньше, чем следовало бы, это могло бы привести к недостаточной подготовленности гранулезных клеток к действию ЛГ/ХГ, что часто заканчивается образованием неполноценного желтого тела.

Уровень эстрадиола, превышающий 200 нмоль/мл на протяжении как минимум 30-50 часов, инициирует волну ЛГ. К этому времени в доминантном фолликуле обычно уже находится достаточное количество рецепторов ЛГ/ХГ, и нарастающий уровень ЛГ в крови способствует лютеинизации гранулезных клеток.

Лютеинизация предполагает накопление липидов и лютеинового пигмента в гранулезных клетках, а также начало секреции прогестерона как в фолликулярную жидкость, так и в кровоток в ответ на ЛГ. Существует мнение, что невысокий уровень ФСГ может возникать из-за секреции прогестерона в предовуляционный период. Преждевременная лютеинизация, по всей видимости, блокируется третьим нестероидным ингибитором, известным как ингибитор лютеинизации.

Одновременно с повышением чувствительности гранулезных клеток к ЛГ продолжается стимуляция текальных клеток за счет растущих концентраций ЛГ. Производство андрогенов всеми растущими фолликулами постоянно увеличивается, причем андрогены, такие как андростендион и тестостерон, в доминантном фолликуле служат сырьем для образования эстрадиола и эстрона. Концентрация эстрадиола в преовуляторном фолликуле составляет обычно 1000-1800 нг/мл.

Овуляция и процесс фолликулогенеза

Овуляция наступает примерно через 28-32 часа после начала волны ЛГ и 10-12 часов после достижения пика этой волны. Первое полярное тельце отделяется примерно через 25-30 часов после пика ЛГ. Современные исследования позволяют выдвинуть следующую гипотезу о механизме овуляции.

Прогестерон активирует коллагеназу и активатор плазминогена, следовательно, увеличение продукции прогестерона гранулезными клетками способствует повышению эластичности стенок фолликула. Одновременно с этим лютеинизирующий гормон (ЛГ) увеличивает уровень простагландинов в фолликулярной жидкости. Небольшое повышение уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) также происходит в это время, что дополнительно повышает концентрацию активатора плазминогена и приводит к накоплению гиалуронидазы в яйценосном бугорке. Простагландины активируют выброс лизосомальных ферментов и сокращение гладкомышечных волокон теки, играя при этом важную роль в процессе овуляции. Есть мнение, что действие простагландинов на ослабление стенки фолликула заключается не только в стимуляции коллагеназы, но и в подавлении синтеза коллагена.

В рамках программ экстракорпорального оплодотворения и переноса зародышей многие исследователи сосредоточились на определении оптимальных характеристик фолликулярной жидкости, необходимых для созревания яйцеклетки. Удивительные результаты были получены в Венском университете на кафедре акушерства и гинекологии №2.

Австрийские ученые выявили, что уровень простагландина F2-альфа значительно превышал показатели в преовуляторных фолликулах по сравнению с другими. Однако различий в активности коллагеназы отмечено не было. Наивысшие концентрации простагландинов были зафиксированы в фолликулах, яйцеклетки которых впоследствии стали основой наиболее жизнеспособных зародышей. Вероятно, основным источником простагландинов являются клетки гранулезы. Примечательно, что простагландины, похоже, также ответственны за болевые ощущения в средней части цикла, так как они возникают за день до овуляции, а не в момент ее начала.

Несмотря на значительный прогресс в изучении гормонального окружения доминантного фолликула, нельзя сказать то же самое о понимании механизмов созревания яйцеклетки. Процесс созревания яйцеклетки условно делится на созревание ядра и цитоплазмы.

Созревание ядра представляет собой комплекс процессов, которые переводят ядро из состояния диплотена I (или стадии герминативного пузырька) в метафазу II второго мейотического деления. Важно отметить, что созревание ядра не включает завершение мейоза, поскольку только проникновение сперматозоида внутрь яйцеклетки приводит к завершению второго редукционного деления. Таким образом, термин «созревание» охватывает процессы, происходящие между двумя периодами естественной паузы в развитии ооцита.

С момента наступления полового созревания и до менопаузы у женщины в каждом цикле обычно созревает одна яйцеклетка. Ооцит первого порядка становится ооцитом второго порядка после отделения первого полярного тельца. Во время овуляции ооцит второго порядка блокируется на стадии метафазы второго мейотического деления.

Изучение процессов созревания ядра во многом стало возможным благодаря усовершенствованию методов in vitro для культивирования герминативных клеток. Эти методы позволили провести как морфологическое, так и хронологическое описание этапов мейоза, а также проанализировать роль гонадотропинов и фолликулярных клеток.

После первых опытов Pincus и Saunders (1939) Эдвардс показал, что in vitro метафаза I наблюдается между 28 и 35 часами после изоляции ооцитов из фолликулов, а метафаза II — с 36 по 48 час. Исследование in vitro проводилось Jagiello и его коллегами при помощи заборов яйцеклеток из яичников у женщин, которым вводили ФСГ и ХГ. Через 20 часов после введения ХГ треть ооцитов находилась на стадии метафазы I, в то время как остальные оставались в состоянии герминативного пузырька. После культивирования в течение 25-28 часов 66% ооцитов достигали метафазы II.

Созревание ядра ооцита включает морфологические преобразования. Одним из первых изменений является редукция ядрышка: оно теряет волокнистую структуру, конденсируется и полностью исчезает к моменту разрушения ядерной мембраны. В момент овуляции ворсинки временно исчезают, а отростки фолликулярных клеток сокращаются.

Механизмы, регулирующие созревание ядра, еще недостаточно изучены. Ранее упоминался фактор, тормозящий мейоз. Исследования показывают, что гонадотропины, гранулезные и текальные клетки играют роль в контроле мейоза.

Mandelbaum и его коллеги подчеркивают, что созревание ядра не всегда сопровождается созреванием цитоплазмы: «Несмотря на высокий процент созревания ядра в культуре, эти яйцеклетки не оплодотворяются из-за отсутствия цитоплазматического созревания.» Это созревание включает в себя биохимические изменения, индуцированные гонадропинами, которые, по всей видимости, зависят от воздействия стероидов. Только в условиях in vivo возможно настоящее созревание цитоплазмы, одной из ключевых особенностей которого является активизация фактора роста мужского пронуклеуса.

Сложные и еще недостаточно изученные механизмы, обеспечивающие ежемесячное созревание яйцеклетки, оказываются бесполезными без последующего оплодотворения, который знаменует начало образования нового организма. Оплодотворение представляет собой процесс, завершающийся слиянием мужской и женской половых клеток и восстановлением диплоидного хромосомного набора. Актуальные представления о механизмах взаимодействия гамет будут рассмотрены далее.

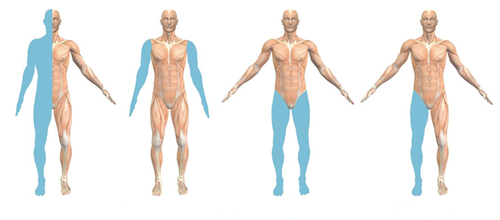

Этапы фолликулогенеза

Фолликулогенез подразделяется на четыре последовательные стадии развития фолликулов:

- Примордиальная стадия — фолликулы до 50 мкм, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Эти фолликулы образуются в женском организме до рождения.

- Преантральная (первичная) стадия — фолликулы размером 150-200 мкм, которые начинают расти. Формируется оболочка из соединительной ткани вокруг фолликула.

- Антральная (вторичная) стадия — появляется полость, заполненная фолликулярной жидкостью. Фолликулярные клетки, отвечающие за выработку эстрогена, делятся на внешние и внутренние клетки оболочки. Размер фолликула достигает 500 мкм.

- Преволюционная стадия — активный рост фолликула с 1 до 16-20 мм перед овуляцией. Яйцеклетка находится на яйценосном бугорке. За день до овуляции клетки теки выделяют большое количество эстрогена, что приводит к выбросу лютеинизирующего гормона и провоцирует овуляцию.

Нарушения фолликулогенеза: отсутствие овуляции

При проведении фолликулометрии может быть выявлена одна из главных причин женского бесплодия — ановуляция, для которой характерно отсутствие выхода зрелой яйцеклетки из фолликула. Эта патология может проявляться у женщин разных возрастов, начиная от молодых до более зрелых, и часто наблюдается в предклимактерическом периоде. Основные признаки ановуляции включают нарушения менструального цикла и изменения в объеме менструальных выделений.

Однако ановуляция иногда может протекать бессимптомно, и ее наличие может быть установлено только в ходе диагностики бесплодия с помощью метода фолликулометрии.

Ановуляция может быть вызвана рядом состояний в организме женщины, включая:

- гормональный дисбаланс или недостаточную стимуляцию яичников;

- повышенные уровни андрогенов;

- воспалительные процессы в половых органах;

- патологии репродуктивной системы (эндометриоз, опухоли, кисты матки и яичников);

- функциональные нарушения эндокринной системы;

- интенсивные физические нагрузки (тяжелая работа, занятия профессиональным спортом);

- ожирение, связанное с неправильным питанием и недостаточной физической активностью.

Цели и суть фолликулометрии

При необходимости обследования женского организма и выявления причин бесплодия может быть рекомендован современный диагностический метод — фолликулометрия.

Цели этого исследования заключаются в следующем:

- выявление (или исключение) функциональных заболеваний яичников;

- оценка готовности эндометрия матки к внедрению оплодотворенной яйцеклетки;

- подтверждение овуляции и определение точной даты ее начала;

- оценка жизнеспособности яйцеклетки после оплодотворения;

- оценка рисков многоплодной беременности;

- выяснение причин нарушений фолликулогенеза и менструального цикла;

- анализ гормонального состояния организма женщины и реакции на гормональную терапию;

- контроль стимуляции овуляции (что является частью процесса экстракорпорального оплодотворения);

Фолликулометрия: ее значимость и особенности

Фолликулометрия представляет собой ультразвуковое исследование, позволяющее следить за процессом созревания фолликулов в яичниках женщины. Эта процедура играет важную роль для женщин, планирующих беременность, так как помогает определить оптимальные сроки овуляции и выявить возможные заболевания репродуктивной системы.

Цели фолликулометрии

- контроль терапии;

- выявление заболеваний половых органов женщины;

- установление причин нерегулярности менструаций;

- определение изменений эндометрия и выяснение причин этих нарушений;

- общее обследование состояния репродуктивной системы женщины.

Фолликулометрию рекомендуют женщинам, планирующим экстракорпоральное оплодотворение, для установления оптимальных сроков забора яйцеклеток для последующего оплодотворения.

Совершенное медицинское обследование, включая фолликулометрию, позволяет выявить истинные нарушения в фолликулогенезе. Выбор подходящей стратегии лечения определяется исходя из причин, вызвавших те или иные изменения в функции женской репродуктивной системы.

Когда осуществляется фолликулометрия

Первая процедура фолликулометрии назначается на 8-10 день менструального цикла. Проведение повторных исследований необходимо не реже, чем раз в два дня, до момента, когда начнется овуляция. Если овуляция не происходит, исследования продолжаются до начала менструации.

Интерпретация результатов фолликулометрии позволяет оценить успешность овуляторного процесса, которая подтверждается при следующих условиях:

- накануне овуляции выявляется доминирующий фолликул с размером от 1,8 до 2,4 см;

- созревший фолликул исчезает, уступая место желтому телу;

- в заднем пространстве матки наблюдается наличие жидкости через несколько дней после завершения овуляции.

Подготовка к фолликулометрии

Ультразвуковое исследование выполняется в диагностическом отделении гинекологического центра по направлению врача-гинеколога. Перед процедурой рекомендуется исключить из питания продукты, способствующие образованию газов, такие как сырые овощи, бобовые, молоко и алкогольные напитки. Последний прием пищи следует осуществить за 12 часов до обследования.

Отклонения от нормы

В ходе ультразвукового исследования могут быть выявлены следующие аномалии:

- Атрезия: наличие фолликула размером 15–18 мм без овуляции.

- Персистенция: нормальный рост фолликула без дальнейшей овуляции, который сохраняется до следующего менструального цикла.

- Фолликулярная киста: неконтролируемый рост фолликула с образованием фолликулярной жидкости.

- Лютеинизация: превращение фолликула в желтое тело без настоящей овуляции.

- Ановуляция: отсутствие роста фолликулов в цикле.

Фолликулометрия является мощным диагностическим инструментом, позволяющим отслеживать биологические процессы в организме женщины. Важно отметить, что количество ановуляторных циклов не должно превышать 2-3 в течение одного года.