Анкилозирующий гиперостоз Форестье, также известный как заболевание Форестье, представляет собой редкое мультисистемное заболевание, характеризующееся патологическим разрастанием костной ткани и ограничением подвижности суставов. Оно проявляется в виде воспалительных изменений и жесткости в области позвоночника и других суставов, что делает движение болезненным и затруднительным.

Причины заболевания до конца не изучены, однако считается, что оно имеет генетическую предрасположенность. Лечение производится симптоматически и может включать физиотерапию, противовоспалительные средства и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство для улучшения качества жизни пациента.

Гиперостоз

Гиперостоз представляет собой увеличение костной ткани размером до 1 см, при этом структура самой ткани остается неизменной. В некоторых ситуациях это состояние может быть самостоятельным заболеванием, а в других — признаком какогoto-то сопутствующего недуга.

Локальный гиперостоз может проявляться как без симптомов, так и через визуально заметное поражение одной или нескольких костей. Уплотнение в определенной области кости, как правило, не несет в себе серьезных медицинских рисков. Основную опасность представляет заболевание, которое вызвало гиперостоз. Риски также могут возникнуть из-за вероятного сжатия находящихся в замкнутом пространстве органов, таких как головной мозг или костный мозг. У некоторых людей гиперплазия костной ткани может иметь компенсаторный характер, связанный с повышенной механической нагрузкой на определенные участки костей.

Для диагностики данного состояния используют результаты рентгеновских снимков, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Терапия гиперостоза зависит от причины его возникновения и возможных вторичных последствий.

Варианты

В зависимости от затронутой области, гиперостоз классифицируется на два типа:

1. Локальный гиперостоз, когда изменяется лишь одна кость. В некоторых случаях это может быть нормальным состоянием, вызванным высокой нагрузкой на конечность, а в других — признаком рака, опухолевого или гормонального процесса. В эту категорию входят и подкатегории:

- Синдром Морганьи-Мореля-Стюарда (фронтальный гиперостоз) — патологическое уплотнение внутренней извивающей пластины лобной кости, часто наблюдающееся у женщин с угасанием функций яичников.

2. Генерализованный гиперостоз — при этом процессе страдают несколько костей, находящихся в разных областях. Возможные подкатегории включают:

- Болезнь Форестье, также известная как анкилозирующий диффузный идиопатический гиперостоз, — редкое незаболевание костных структур, невоспалительного характера, характеризующееся отложением кальция в сухожилиях и связках, что ведет к ограничению подвижности суставов.

- Кортикальный гиперостоз у детей (синдром Каффи-Силвермана) — развивается в ранние годы жизни.

- Генерализованный кортикальный гиперостоз — генетическое заболевание, передающееся по рецессивному типу, проявляющееся в пубертатный период.

- Болезнь Камурати-Энгельмана — наследственная патология, передающаяся по рецессивному пути, связанная с мутациями в соматических хромосомах.

- Синдром Мари-Бамбергера — реакция костной системы на хроническое кислородное голодание, часто инициирована злокачественными новообразованиями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми расстройствами.

Болезнь Форестье

Болезнь Форестье — это невоспалительное поражение позвоночника, которое по своим признакам напоминает спондилез; она была описана в 1950 году J. Forestier и J. Rots-Querol и позже стала известна как анкилозирующий старческий гиперостоз позвоночника. В последующем это заболевание начало описываться как «болезнь Форестье» или «фиксирующий гиперостоз» и «фиксирующий лигаментоз». По мнению значительной части авторов, термин «лигаментоз» является неуместным, так как подразумевает дистрофические изменения связок, чего в действительности не наблюдается.

На протяжении длительного времени считалось, что болезнь Форестье ограничивается оссификацией связок позвоночника, однако с середины 70-х годов все большее внимание уделяется генерализованному характеру этого процесса, который затрагивает как позвоночные, так и периферические связки и сухожилия. Первоначальные изменения наблюдаются в местах прикрепления связок и сухожилий, когда соединительная ткань превращается в хрящ, а затем в кость. Болезнь Форестье также характеризуется образованием остеофитов и кальцификацией мягких тканей. Наиболее выраженные процессы эктопического костеобразования замечены в передней продольной связке позвоночника, в связке надколенника, местах крепления мышечных сухожилий, подошвенном апоневрозе и иногда в задней продольной связке.

Заболевание редкое и чаще всего встречается у мужчин старше 50 лет, чем у женщин, в 2 раза.

Существует вероятность развития болезни Форестье на фоне сахарного диабета, а также она чаще наблюдается у людей с избыточной массой тела и гипертензией.

Патологическая морфология: передняя продольная связка позвоночника имеет внутренний камбиальный слой и служит надкостницей для позвоночника, который в определенных условиях способен образовывать костную ткань. Такие условия возникают при отрывании связки от места крепления, что приводит к изменениям, обозначаемым спондилезом.

При болезни Форестье наблюдается активное образование кости передней продольной связки. Этот процесс начинается вблизи межпозвонковых дисков и одновременно затрагивает несколько уровней позвоночного столба. По мере образования кости передняя продольная связка перемещается от позвоночника, прочно сращиваясь с телами позвонков, полностью ограничивая их подвижность.

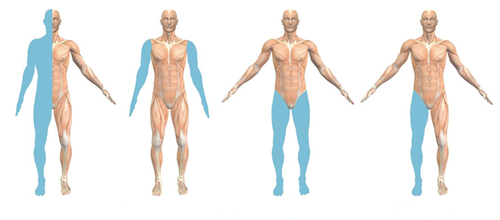

• Процесс гиперостозирования начинает захватывать грудной отдел, в первую очередь его среднюю часть справа, откуда и обычно стартует процесс, со временем затрагивая соседние участки.

• За грудным отделом наибольшие проявления костеобразования отмечаются в поясничном, преимущественно слева: вблизи межпозвонковых дисков возникают массивные разрастания, идущие навстречу друг другу и обхватывающие диск. Иногда их ошибочно принимают за спондилез.

• Пока не произойдет полного слияния этих разрастаний, движения в сегменте сохраняются.

Частота фиксирующего гиперостоза возрастает с увеличением возраста.

Клинические симптомы: пациенты часто жалуются на дискомфорт, скованность или даже болевые ощущения в грудном отделе позвоночника. Эти симптомы могут усиливаться утром после сна, к вечеру, после физической нагрузки, длительных статических позиций или на холоде. Если процесс затрагивает шейный и поясничный отделы, аналогичные симптомы могут возникать и там. У одних больных дискомфорт носит постоянный характер, у других — эпизодический. Интенсивность варьируется, но редко достигает серьезного уровня.

Часто, особенно в пожилом возрасте, пациенты могут не ощущать никаких симптомов. В редких случаях из-за значительного утолщения передней продольной связки может возникнуть сжатие пищевода, что затрудняет проглатывание твердой пищи.

Наблюдается отсутствие однозначной связи между клинической и рентгенологической картинами заболевания.

Первые клинические симптомы могут проявляться за 10–15 лет до появления характерных изменений на рентгене.

Наиболее распространенные жалобы включают:

• Скованность в грудном (реже шейном и поясничном) отделах в утренние и вечерние часы.

• Иногда дисфагия (вызванная давлением остеофитов на пищевод).

• Боли в пяточных костях, локтях и плечах; реже — в области таза.

• Локальные участки болезненности в мягких тканях, кальцификация связок надколенника, ахилловых сухожилий и квадрицепсов.

Боли обычно кратковременные, но могут стать хроническими. Частота периферических гиперостозов, выявленных на рентгенологических снимках, всегда значительно превышает количество болезненных участков. Скорее всего, клинические проявления определяются не гиперостозами связок и сухожилий, а реактивным воспалением этих структур, возникающим в процессе оссификации.

При осмотре у пациентов серьезных внешних изменений со стороны опорно-двигательного аппарата не наблюдается. Возможны лишь:

1. Ограничение движений в грудном отделе позвоночника.

2. Увеличение грудного кифоза.

3. Болезненность при пальпации остистых отростков позвонков.

При значительных периферических гиперостозах, преимущественно в локтевых или пяточных областях, их можно ощутить при пальпации. При реактивном воспалении можно наблюдать локальную болезненность и иногда отек окружающих тканей.

При оссификации задней продольной связки и сжатии спинного мозга могут возникнуть неврологические нарушения, характерные для шейной миелопатии, вплоть до тетраплегии.

Рентгеновская картина фиксирующего гиперостоза позвоночника

Рентгенологически фиксирующий гиперостоз позвоночника, особенно на начальных стадиях, не отличается от спондилеза, так как механизмы костеобразования и его локализация совпадают.

Однако причины этих изменений различны:

- Спондилез характеризуется костеобразованием в одном ограниченном месте, которое происходит быстро и останавливается;

- Болезнь Форестье, наоборот, охватывает сразу несколько участков и длится продолжительное время, с постоянным увеличением симптоматики.

Причина, вызывающая костеобразовательные функции передней продольной связки, пока не установлена.

На начальных стадиях болезни Форестье различить её от остеохондроза или спондилеза, анализируя рентгенографию в прямой проекции, довольно сложно. Однако выявить заболевание может помочь обнаружение широкого распространения изменений, что требует изучения всех отделов позвоночника, в том числе рентгенографии в боковой проекции:

- при остеохондрозе и спондилезе видно, что оссификация затрагивает только структуры в области межпозвоночных дисков;

- для болезни Форестье характерна оссификация передней продольной связки, которая затрагивает как межпозвоночные диски, так и тела позвонков.

На поздних стадиях заболевания формируются обширные костные наслоения под надкостницей, которые образуют сплошную полосу на передних и боковых частях тел позвонков, сливаясь с ними и охватывая межпозвоночные диски. Толщина этих наслоений может быть относительно однородной, но зачастую варьируется как между различными сегментами, так и в пределах тел позвонков и дисков, достигая от 1 до 1,5 см.

Высота дисков может быть нормальной или немного уменьшенной, если это произошло до начала гиперостоза. Если гиперостоз развился на фоне выраженного остеохондроза, то сохраняются и его признаки: умеренное или значительное сокращение высоты дисков, крайние костные разрастания, типичные для остеохондроза, и субхондральный остеосклероз. Поверх этих образований образуются мощные и разграниченные костные наслоения, и к этому моменту высота дисков уже не меняется.

Анатомические структуры на задней части позвоночника при фиксирующем гиперостозе остаются неизменными. Суставы дугоотростчатой, крестцово-подвздошной и реберно-позвоночной областей не подвержены патологии.

На рентгеновских снимках в прямой проекции при выраженных стадиях болезни позвоночник оказывается окружен по бокам ленточными образованиями с костной плотностью и неровными контурами, напоминающими потоки, стекающие вдоль позвоночного столба и изгибающиеся на уровне межпозвоночных дисков, соприкасаясь с телами позвонков. Позвоночник на определенных уровнях выглядит словно закованный новообразованной костной тканью.

Характерные особенности гиперостоза в различных частях позвоночного столба:

- При поражении шейного отдела костные наслоения чаще наблюдаются не в виде непрерывной полосы, а фрагментарно, от С3 до Th2-Th3;

- Заболевание грудного отдела обычно более выражено в его средней части и с правой стороны;

- Поясничный отдел также может поражаться вдоль всей длины, однако в начале костеобразование происходит преимущественно в околодисковых зонах, чаще всего слева.

Лабораторные исследования не показывают каких-либо характерных изменений, включая повышенные воспалительные маркеры, хотя иногда фиксируется гипергликемия.

Дифференциальная диагностика

- На ранней стадии формирования фиксирующего гиперостоза важно отличать его прежде всего от спондилеза. Правильное установление диагноза помогает определить распространенность повреждений при фиксирующем гиперостозе, в том числе при визуализации грудного отдела в сомнительных случаях. Рентгенографию следует проводить обязательно в двух проекциях.

- Начальные формы болезни Форестье также следует отличать от болезни Бехтерева (анкилозирующий спондилит).

Для фиксирующего гиперостоза характерны:

- образование узлов костной ткани рядом с межпозвоночными дисками;

- отсутствие остеопороза даже на ранних стадиях, а также поражения крестцово-подвздошных и дугоотростчатых суставов;

- пожилой возраст пациентов.

При болезни Бехтерева наблюдаются:

- изменение тел позвонков, приобретающих прямоугольную форму с острыми углами;

- появление тонких нежных костных перемычек, соединяющих позвонки через диски;

- выраженный остеопороз позвоночника;

- поражение, как правило, крестцово-подвздошных суставов;

- характерные изменения в анализах крови и биохимических показателях;

- заболевание чаще всего возникает у людей молодого возраста.

Рентгенологическая картина выраженного фиксирующего гиперостоза настолько характерна, что дифференциальная диагностика становится излишней. Диагноз ставится на основе данных рентгенографии позвоночника.

Диагноз болезни Форестье считается подтвержденным, если:

- наблюдается непрерывное окостенение передней продольной связки на протяжении как минимум четырех последовательных сегментов позвоночника;

- в этой области отсутствуют признаки остеохондроза и рентгенологические проявления сакроилеита.

Лечение:

- специфическая терапия не разработана;

- при болезненных ощущениях в области позвоночника применяют массаж, термотерапию, ЛФК и разнообразную физиотерапию;

- при болях в периферических областях опорно-двигательного аппарата наиболее эффективны инъекции кортикостероидов и анестетиков.

Прогноз для жизни благоприятный при отсутствии повреждения задней продольной связки позвоночника.

Классификация и формы патологического процесса

Болезнь Форестье рассматривается как единое заболевание, проявляющееся характерными симптомами, однако имеющее различия в локализации и степени агрессии течения. Эти параметры служат основанием для классификации.

По характеру патологического процесса выделяют:

- болезнь Форестье с вовлечением позвоночника;

- болезнь Форестье с преобладанием поражений конечностей.

Наиболее часто заболевание затрагивает переднюю продольную связку на всей длине столба. Либо происходит постепенное вовлечение позвоночника, возможны и другие варианты.

Для всех форм заболевания свойственно диффузное распространение. Если патология начинает развиваться в одном из отделов позвоночника или сегменте конечности, вероятность экспансивного распространения процесса велика. Протекание болезни может быть непредсказуемым — с постепенным увеличением симптомов или спонтанными ремиссиями. Выделяют:

- острый процесс;

- подострое состояние;

- хроническое рецидивирующее или стабильное течение.

Классификации из-за редкости заболевания недостаточно проработаны.

Симптомы болезни Форестье

Клиническая симптоматика зависит от точного расположения первичного патологического очага. Чаще всего заболевания затрагивает позвоночник. Симптомы болезни Форестье вызываются обычно в грудном отделе позвоночника и могут включать:

- болевые ощущения;

- ограничение движений;

- нарушения подвижности;

- функциональные расстройства смежных органов;

- полная неподвижность суставов.

Неприятные ощущения — это первый признак патологического процесса. Они, как правило, имеют низкую интенсивность и зачастую проявляются только на ранних стадиях. С прогрессированием болезни они могут уменьшаться, что усложняет диагностику.

Проблемы с подвижностью со временем нарастают. Сначала теряется возможность выполнять вращательные и ротационные движения, затем — в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В конечном итоге возникает полный костный анкилоз.

Поразительный шейный отдел позвоночника может вызвать сложности с глотанием пищи. В результате возможно развитие дисфагии. При сжатии спинного мозга могут наблюдаться неврологические расстройства.

Симптоматика определяется тяжестью патологического процесса и его фазами. Этот синдром в итоге вызывает инвалидизацию пациента. Важно проконсультироваться с ортопедом для точного определения причин дискомфорта.

Возможные осложнения

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз способен вызвать множество осложнений:

- Ограничение движений. Из-за избыточного роста костной ткани пациенты могут испытывать затруднения в движении, особенно в области позвоночника.

- Болевой синдром. Новообразования могут вызывать болевые ощущения в позвоночнике или в других местах, где наблюдается рост кости.

- Сдавление нервов. Костные наросты могут приводить к сжатию нервов, вызывая боль, онемение или слабость.

- Трудности с глотанием. Рост костной ткани в области шеи может давить на пищевод, затрудняя процесс глотания.

- Трудности с дыханием. Разрастание костей в грудной клетке может оказывать давление на легкие и провоцировать сложности с дыханием.

- Повреждение суставов. Хотя болезнь Форестье преимущественно затрагивает позвоночник, она может влиять на суставы, вызывая их повреждение либо болезненные ощущения.

- Травмы. У пациентов с DISH позвоночник становится более жестким и менее гибким, что увеличивает риск переломов позвонков при падениях или спортивных травмах.

- Сращивание позвонков. В ряде случаев возможно «склеивание» позвонков, что ведет к потере гибкости позвоночника.

- Костные шипы. Редко могут возникать костные шпоры, обладающие способностью вызывать усиление болевых ощущений и повреждение окружающих тканей.

Если вы подозреваете наличие болезни Форестье у себя или у близкого, крайне важно обратиться к врачу-ортопеду для диагностики и лечения, чтобы избежать возможных осложнений.

Причины

На фоне данного заболевания лежит окостенение передней продольной связки, чаще всего в шейном и грудном отделах позвоночника, при этом проявляясь в основном с верхне- и среднегрудных отделов с преимущественно правосторонней оссификацией. Заболевание причисляется к группе дегенеративно-дистрофических патологий позвоночника, и его причины окончательно не установлены. В качестве одного из факторов, способствующих развитию, можно отметить хроническую интоксикацию (например, токсичность из-за тонзиллогенной инфекции, туберкулеза и прочие).

Болезнь Форестье проявляется активной выработкой костной ткани в лонгитудинальной связке. На начальных стадиях патологический процесс затрагивает межпозвоночные диски на различных уровнях позвоночника. Оссифицированная передняя связка отходит от позвоночных тел. Эти костные образования прочно соединены с телами позвонков, что приводит к их неподвижности. Таким образом, окостенение передней продольной связки вызывает анкилозирование (обездвижение) позвоночного столба.

В качестве компенсаторного ответа на выраженное окостенение, на уровне 2–3 межпозвоночных дисков формируются «новые суставы» с выраженными костными наростами, напоминающими шипы. В шейной области такие наросты могут приводить к сдавлению задней стенки пищевода, что вызывает трудности при глотании. В грудном отделе, постоянное раздражение пищевода может способствовать образованию дивертикулов. Непосредственное механическое давление на пищевод, в сочетании с его раздражением, вызывает рефлекторный спазм мышц. Воспалительные изменения мягких тканей с последующим образованием рубцов и внешним сжатием могут вызвать стриктуры, что также способствует формированию дивертикулов.